热射病是由热损伤因素作用于机体引起的严重致命性疾病,是热环境下体育竞技和军事训练中常见的疾病,具有很高的病死率。在热射病的实际防治过程中经常存在误诊漏诊、对其严重程度估计不足、治疗方案实施不正确等情况,最终导致患者死亡。急诊是热射病救治的重要关口,及时、有效的治疗对提高热射病患者生存率、改善预后有着极为重要的意义。急诊医护人员对热射病及其救治的熟练程度直接影响到热射病患者的抢救成功率和预后生存质量。2018年的一项研究显示,急诊医护人员对热射病核心知识掌握程度有待提高。其中,诊断要点和救治要点的掌握比率最低,仅为30.9%和13.3%[1]。因此提高急诊一线救治人员的认知水平,加强培训和宣教,是早期识别和降低热射病病死率的重要措施。

鉴于临床实践需求,依据循证医学证据以及中国国情,在《2019年中国热射病诊断与治疗专家共识》的基础上制定符合中国成人急诊临床实践特点的热射病急诊诊断与治疗专家共识十分必要,对于提高我国急诊热射病诊治水平有着重要指导意义。成立共识筹划工作组后,检索文献并筛选,提出推荐意见,最终确定共识。

2 制定过程与推荐依据本共识是由来自全国急诊医学、重症医学等相关领域的专家所组成的多学科团队共同讨论制定,2021年8月各方达成了共识,完成第4轮讨论,10月份定稿。专家成员对推荐意见逐一进行了表决,在最终轮投票进行表决时达成一致。推荐强度和循证证据等级见表 1、表 2。

| 推荐强度 | 等级释义及临床建议 |

| A | 强。循证证据肯定或良好(Ⅰ-Ⅱ级);或循症证据一般(Ⅲ-Ⅳ级),但在国内外指南中明确推荐。能够改善健康结局,利大于弊 |

| B | 中等。循症证据一般(Ⅲ-Ⅳ级)。可以改善健康结局。 |

| C | 弱。循症证据不足或矛盾。无法明确利弊,但可能改善健康结局 |

| 证据等级 | 分级释义 |

| Ⅰ | 基于多个随机对照试验的荟萃分析或系统评价;大宗随机试验 |

| Ⅱ | 基于至少1个质量较高的随机对照试验;设计规范、结果明确的观察性研究或横断面研究;前瞻性队列研究 |

| Ⅲ | 基于设计良好的非随机性病例对照研究,观察性研究,非前瞻性队列研究 |

| Ⅳ | 基于非随机性回顾性研究;病例报告;专家共识 |

热射病的病理生理学机制庞大而复杂,近年来,“双通道机制”被多数学者逐渐认同。第一通道即热暴露使核心温度升高造成的直接对各器官系统的损害;第二通道则是热暴露引起的热应激、内毒素血症,引起的全身炎性反应综合征全身炎症反应综合征(SIRS),免疫功能紊乱,这种病理过程被定义为热射病“类脓毒症反应”,造成患者多器官功能障碍,如不及时有效治疗,病死率可高达60%以上。

目前认为热射病就是源于热暴露导致的直接细胞损害和全身炎症反应之间的复杂的相互作用,进而导致脏器损害或多器官功能障碍综合征(MODS)的过程[2-3]。

4 热射病的诊断与鉴别诊断 4.1 热射病的诊断及分型热射病即重症中暑,是由于暴露在高温高湿环境中机体体温调节功能失衡,产热大于散热,导致核心温度迅速升高,超过40℃,伴有皮肤灼热、意识障碍(如谵妄、惊厥、昏迷)及多器官功能障碍的严重急性热致疾病,是中暑最严重的类型。

热射病分为经典热射病(又称非劳力型热射病,classic heat stroke,CHS)和劳力型热射病(exertional heat stroke,EHS)[4]。经典型热射病多见于体温调节能力不足者(如年老体弱者、儿童)、伴有基础疾病者(如精神障碍、脑出血后遗症等)及长时间处于高温环境者(如环卫工人、交警、封闭车厢中的儿童)等;而劳力型热射病多见于既往健康的年轻人,如参训官兵、消防员、运动员、建筑工人等[5]。诊断标准[6]如下:

病史信息:①暴露于高温、高湿环境;②高强度运动。

临床表现:①中枢神经系统功能障碍表现(如昏迷、抽搐、谵妄、行为异常等);②核心温度超过40℃;③多器官(≥2个)功能损伤表现(肝脏、肾脏、横纹肌、胃肠等);④严重凝血功能障碍或弥散性血管功能障碍(disseminated intravascular coagulation, DIC)。

由病史信息中任意一条加上临床表现中的任意一条,且不能用其他原因解释时,应考虑热射病的诊断。

本共识建议以直肠温度作为核心温度的标准。如果在急诊诊治过程中因各种原因不能第一时间测量直肠温度,而采取其他测量体内温度的方法,测出的体内温度应换算为直肠温度。通常情况下,直肠温度较腋温高0.8~1.0℃(表 3)。直肠温度与其他温度的换算关系及操作方法可参阅文献[7]。

| 指标 | 肛温(直肠温度) | 膀胱温 | 额温 | 耳温 | 口温 | 腋温 |

| 部位 | 直肠 | 膀胱 | 额头 | 外耳道 | 舌下一侧 | 腋窝正中 |

| 测量方法 | 润滑肛表插入肛门15cm | 测温导尿管测量膀胱温度 | 垂直对准额头 | 红外线测量外耳道 | 闭口鼻呼吸 | 屈臂过胸 |

| 时间 | 3 min(水银计) | - | 1~15 s | 1~15 s | 3~5 min(水银计) | 5~10 min |

| 正常范围(成人) | 36.9~37.9℃ | 较直肠温度高0.2℃ | 36.0~37.0℃ | 36.4~37.4℃ | 36.4~37.2℃ | 36.0~37.0℃ |

| 影响因素 | 直肠隐患禁测 | - | 易受运动、额头是否干燥、室温影响 | 易受解剖因素、耳垢、外耳道分泌物影响 | 易受口中食物、吸烟影响 | 不稳定,易受汗液影响,测量体表温度 |

| 特点 | 侵袭性,接近核心温度,稳定 | 接近其血液温度,可实现动态监测 | 非侵袭性,温度较核心温度低,不稳定 | 接近核心温度,较为稳定 | 侵袭性,接近核心温度,不稳定 | 非侵袭性,温度较核心温度低,不稳定 |

推荐意见1:热射病分为经典型热射病和劳力型热射病。对于发热原因不明、曾处于封闭环境中的年老体弱或有慢性病的患者,若出现意识障碍等症状(除外脑卒中的可能)时,急诊医务人员应首先考虑到经典型热射病。当患者有高温(高湿)环境作业或高强度体力运动经历,并出现高热、意识障碍等症状时,急诊医务人员应首先考虑到劳力型热射病。

推荐意见2:建议在热射病急诊诊治过程中尽可能采取测量直肠温度的方法。如果无条件测量直肠温度而采取其他测量方式,需换算成直肠温度。通常情况下,直肠温度较腋温高0.8~1.0℃。

推荐意见3:建议采取以下诊断标准:(1)病史信息:①暴露于高温、高湿环境;②高强度运动;(2)临床表现:①中枢神经系统功能障碍表现(如昏迷、抽搐、谵妄、行为异常等);②核心温度超过40℃;③多器官(≥2个)功能损伤表现(肝脏、肾脏、横纹肌、胃肠等);④严重凝血功能障碍或DIC。由病史信息中任意一条加上临床表现中的任意一条,且不能用其他原因解释时,应考虑热射病的诊断。

4.2 热射病的易感因素 4.2.1 经典型热射病经典型热射病的易感因素主要分为两大类:

(1)个体因素:①基础疾病:患有甲状腺功能亢进症、精神分裂症、帕金森病、少汗症、严重皮肤疾病等;②年龄:如老年人、婴幼儿;③防暑意识不足:如因节俭选择不开空调、泡温泉或蒸桑拿时间过久等;④脱水:老年人体内水分含量低,易脱水;⑤超重或低体重:身体质量指数(body mass index, BMI) > 25或 < 18.5;⑥户外劳作:如外出干农活等;⑦药物影响:服用某些影响体温调节的药物,如抗胆碱类药物、抗组胺类药物、抗精神病类药物、β受体阻滞剂、利尿剂;⑧特殊人群:如孕产妇、卧床需要他人照顾的人群。

(2)环境因素:①居住环境:高温(湿)、通风不足或条件差;②强烈的太阳辐射:连续数日高温天气、突然升温≥ 5~10 ℃等。

4.2.2 劳力型热射病劳力型热射病的易感因素[8]主要分为三大类:

(1)个体因素:①潜在疾病:体能训练前存在急性疾病的症状和体征,如感冒发热、腹泻等;②体能与训练强度不匹配:难以完成训练任务;③睡眠不足:体能训练前睡眠时间不足,睡眠质量差;④脱水:训练中补水不足;⑤超重或肥胖;⑥缺乏热习服:未在相同的热环境下进行适应训练(热习服指对于热环境不适应的人在反复热刺激作用下逐渐适应热环境下的一定强度的运动直到高等强度的运动)。

(2)环境因素:①热负荷过重:热指数(热指数指高温时,当相对湿度增加后,人体真正感受到的温度会超过实际温度,也就是体感温度)。热指数大于33容易发生中暑,可能发生热射病;热指数大于40容易发生热射病;热指数大于51十分容易发生热射病;②强烈的太阳辐射:太阳直接辐射(相关数据取自当地气象局)。

(3)组织因素:①与体能不相适应的体力作业或工作:安排的体能任务过重;②休息周期不足:作业或工作中途休息时间不足;③水分补充不足:作业或工作中饮水过少;④作业或工作时间选择不当:不应选择每天较热的时间段作业,如12:00~14:00;⑤出现轻症中暑症状未引起重视:仍继续作业。

4.3 热射病的鉴别诊断多数热射病患者以意识状态改变伴高热为首发症状,同时合并凝血功能障碍,继而导致多器官功能衰竭,甚至造成患者的死亡。在急诊诊治过程中经常存在误诊漏诊的情况。赵金宝等[9]的研究显示,在发病现场,初步诊断中仅有12.3%的患者诊断为中暑或热射病,未诊断者大部分以症状性描述(如高热、恶心、呕吐等,未给出临床诊断或疑似诊断者列为“仅症状性描述”)为主(64.5%),其次是误诊为神经系统疾病(24.3%)。

结合急诊救治现状,延误诊断的原因主要归为3类[9]:一是急诊医务人员没有详细全面询问病史,作出错误诊断;二是发病早期缺乏典型临床表现,一线救护人员未能早期识别;三是尽管多数有典型临床表现,但急诊医务人员临床经验少,对疾病特点的把握不够清楚。抢救时限可直接影响患者的转归及预后,因此须加强培训和宣教,提高一线救治人员及急诊救治人员的熟练水平,以期做到早期识别,及时救治,保障患者生命安全。

4.3.1 以发热伴意识障碍为主要症状的疾病鉴别要点急诊常见的以发热伴意识障碍为主要症状的疾病有脑出血、脑炎、糖尿病酮症酸中毒等内分泌疾病危象、恶性综合征等,需要与其鉴别(表 4)。

| 诊断依据 | 热射病 | 高血压性脑出血 | 脑炎 | 内分泌疾病危象 | 恶性综合征 | 重度脱水 |

| 常见诱因 | 高温高湿环境、高强度体力运动 | 高血压或者其他原因导致血管的病理学改变。如脑血管淀粉样变性、微小动脉瘤等 | 病毒、细菌、寄生虫、真菌感染 | 如糖尿病酮症酸中毒、肾上腺危象、甲亢危象等 | 抗精神病药物引起 | 大量出汗、呕吐等 |

| 发热伴意识障碍 | 常见 | 可见 | 常见 | 常见 | 常见 | 可见 |

| 呼吸 | 早期主要表现为呼吸急促 | 可出现呼吸困难 | 如糖尿病酮症酸中毒可出现呼吸深快、呈烂苹果味 | 呼吸急促或缺氧 | 可出现呼吸深长 | |

| 皮肤症状 | 面色潮红或苍白、皮肤灼热 | - | 可出现皮肤疱疹 | 皮肤失水、干燥 | 大汗 | 皮肤弹性差,可出现眼窝凹陷等 |

| 骨骼肌痉挛 | 可见 | 可见 | 可见 | 可见 | 肌强直 | 可见 |

| 颅内压增高 | 少见 | 可增高 | 增高 | 少见 | 少见 | 少见 |

| 实验室检查 | 早期血常规等检查白细胞增高或正常 | 白细胞计数升高、血糖可升高 | 血白细胞计数增高;病毒性脑炎,脑脊液的特点为压力增高,外观多清亮,白细胞数一般为零到数百,以单核细胞为主,蛋白质正常或轻度的增高,一般糖正常,细菌涂片、培养均示(-)。化脓性脑炎脑脊液的特点为压力增高,外观比较混浊,甚至呈脓样或米汤样,白细胞总数显著增多,一般大于1 000×106/L以上,而且分类以中性粒细胞为主,糖含量显著降低,常常小于1.1 mmol/L,甚至为零,蛋白含量明显增多 | 血糖一般升高至13.9~33.3 mmol/L,血酮体升高 | 肌酸激酶升高(严重肌强直常大于1 000 U/L)、肝肾功能异常、血白细胞计数升高、电解质异常、血清乳酸脱氢酶升高 | 尿比重和尿渗透压升高,血钠 > 150 mmol/L |

| 影像学检查 | 早期多无异常发现,随疾病进展,可出现与组织器官损伤相关的改变 | CT可准确提供出血位置、中线位移及出血量等参数 | 无明显异常 | 胸部X线、头部CT可用于确定诱因或其他伴发疾病 | - | - |

急诊常见的以凝血功能障碍为主要症状的疾病有脓毒血症、淋巴瘤、再生障碍性贫血等,需要与其鉴别(表 5)。

| 诊断依据 | 热射病 | 脓毒血症 | 淋巴瘤 | 再生障碍性贫血 | 特发性血小板减少性紫癜 |

| 诱因 | 高温高湿环境、高强度体力运动 | 皮肤外伤等 | 病毒感染、化学因素等 | 病毒感染、化学因素等 | 与自身免疫有关 |

| 发热 | 常见高热 | 可见高热 | 可见高热 | 可见高热 | 可见高热 |

| 意识障碍 | 常见 | 可见 | 可见 | 可见 | 可见 |

| 凝血障碍 | 常有 | 常有 | 可有 | 可有 | 常有 |

| 皮肤紫癜 | 极少见 | 可见 | 少见 | 可见 | 多见 |

| 无痛性进行性淋巴结肿大或局部肿块 | 极少见 | 极少见 | 常见 | 极少见 | 极少见 |

| 实验室检查 | 早期血常规等检查白细胞增高或正常 | 可表现为造血抑制和凝血障碍 | 白细胞多正常,伴有淋巴细胞绝对或相对增多 | 全血细胞减少,网织红细胞计数 < 0.01,骨髓小粒空虚 | 血小板计数减少、出血时间延长、骨髓检查巨核细胞成熟障碍 |

| 影像学检查 | 早期多无异常发现,随疾病进展,可出现与组织器官损伤相关的改变 | - | B超可见肿大的淋巴结,正电子发射计算机体层显像CT可显示淋巴瘤病灶及部位 | - | - |

| 病原学检查 | - | 血培养、骨髓培养可阳性 | - | - | - |

在一些特殊情况下,如马拉松比赛、大型运动会,常出现劳力型热射病。若相关人员出现不适,急诊人员应警惕热射病的可能。在此情况下,应与以下疾病进行鉴别(表 6)。

| 诊断依据 | 劳力型热射病 | 哮喘急性发作 | 肥厚型心肌病 | 急性心肌梗死 | 黄体破裂 |

| 常见诱因 | 高温高湿环境、高强度体力活动 | 气候变化、运动因素 | 高强度体力运动 | 高强度体力运动、情绪波动、天气变化 | 腹内压增高,如剧烈奔跑、跳跃 |

| 遗传因素 | 无明显遗传倾向 | 具有遗传倾向 | 具有遗传倾向 | 无明显遗传倾向 | 无明显遗传倾向 |

| 基本生命体征 | |||||

| 体温 | 高热 | 可有高热 | 少见高热 | 常有高热 | 可出现低热 |

| 呼吸 | 早期主要表现为呼吸急促 | 呼气性呼吸困难 | 劳力性呼吸困难 | 可有气喘 | 可出现呼吸困难 |

| 脉搏 | 可增快 | 重度哮喘可触及奇脉 | 可见双峰脉 | 可正常、增快或减慢,严重左心衰竭时可出现交替脉 | 严重时脉搏细速 |

| 血压 | 可降低 | 可升高 | 可升高 | 可降低、甚至发生休克 | 可降低、甚至发生失血性休克 |

| 血氧饱和度 | 可下降 | 可下降 | 可下降 | 可下降 | 可下降 |

| 意识障碍 | 常有 | 可有 | 可有 | 可有 | 可有 |

| 胸痛 | 少见 | 极少见 | 劳力性胸痛 | 常位于中下段胸骨后,也可在较低位置或上腹部,持续时间长,濒死感 | 胸痛少见,可表现为下腹一侧突发性疼痛 |

| 心血管系统表现 | |||||

| 心律失常 | 严重者可出现心律失常 | 少见 | 以房颤为最常见的持续性心律失常 | 24 h内最多见,室性心律失常最多见 | 少见 |

| 心力衰竭 | 严重者可出现心力衰竭 | 少见 | 严重者可演变为心力衰竭 | 主要是急性左心衰竭,可在起病最初几天发生 | 少见 |

| 消化系统表现 | 发病72 h内即可出现胃肠功能紊乱表现:恶心、呕吐、腹痛、腹泻、排水样便、严重者可出现消化道出血、穿孔等 | 少见 | 少见 | 疼痛剧烈时常伴频繁恶心、呕吐和上腹胀痛 | 疼痛剧烈时可伴有恶心、呕吐和上腹胀痛 |

| 实验室检查 | |||||

| 血常规 | 早期可无异常改变 | 嗜酸性粒细胞数常升高 | 无特异性改变 | 白细胞常升高 | 可引起血红蛋白下降,血细胞比容正常或降低 |

| 血清心肌坏死标记物 | 早期可出现不同程度的升高 | 无明显异常 | 可升高 | 常升高 | 无明显异常 |

| 心电图 | 心电图无特异性改变 | 心电图无特异性改变 | 可出现ST-T改变、病理学Q波 | 心电图有特征性和动态性变化 | 心电图无特异性改变 |

| 影像学检查 | 早期多无异常发现,随疾病进展,可出现与组织器官损伤相关的改变 | 发作早期,胸部X线可见双肺透亮度增加 | 超声心动图提示心室不对称性肥厚而无心室腔增大 | 冠状动脉造影可明确血管堵塞情况 | 出血量大时阴道后穹窿穿刺可抽出不凝血 |

推荐意见4:热射病尚无特异性诊断方法,在急诊诊治过程中常出现误诊漏诊的情况,急诊医务人员应依据病史、体格检查和辅助检查结果,排除其他器质性疾病,做到早期识别,及时救治,保障患者生命安全。

推荐意见5:在马拉松比赛、大型运动会、大规模军事演练及训练情况下,若参与者出现高热、意识障碍等情况,急诊医务人员应首先考虑劳力型热射病的可能,尽早对患者进行诊治,以免延误病情。

5 急诊热射病的治疗 5.1 总体原则“十早一禁”原则是热射病治疗的首要原则,本指南建议相关救治人员在救治全程始终贯彻此原则。其包括:早降温、早扩容、早血液净化、早镇静、早气管插管、早补凝抗凝、早抗炎、早肠内营养、早脱水、早免疫调理;在凝血功能紊乱期禁止手术。

推荐意见6:急(接)诊医师在救治热射病患者的过程中应贯彻“十早一禁”原则。其包括:早降温、早扩容、早血液净化、早镇静、早气管插管、早补凝抗凝、早抗炎、早肠内营养、早脱水、早免疫调理;在凝血功能紊乱期禁止手术。

5.2 现场急救急诊医务人员应快速识别,立刻采取现场处置措施[32-33](图 1),其中现场处置六步法包括(表 7):(1)立即脱离热环境;(2)快速测量体温;(3)积极有效降温;(4)快速液体复苏;(5)气道保护与氧疗;(6)控制抽搐。

|

| 图 1 现场急救处置流程 |

|

|

| 关键救治步骤 | 具体操作方法 | 推荐等级 | 证据等级 |

| 立即脱离热环境快速测量体温 | 应第一时间拆除运动装备,同时测量核心温度(以直肠温度为最佳) | A | Ⅳ |

| 迅速将患者移至通风、阴凉处平卧,头偏向一侧,解开衣领扣、腰带,脱去外衣以利于呼吸和散热,有条件可送至有电风扇或空调的房间 | A | Ⅳ | |

| 积极有效降温 | 采用水浴或冰水擦浴,有条件时可以使用调节温度的电子冰毯、冰帽 | A | Ⅳ |

| 不提倡药物降温 | A | Ⅳ | |

| 快速液体复苏 | 给予静脉输注0.9%生理盐水或林格氏液。在现场第1小时输液量为30 mL/kg或总量1500~2000 mL,根据患者反应(如血压、脉搏和尿量等)调整输液速度,维持患者尿量为100~200 mL/h,同时避免液体过负荷。应避免早期大量输注葡萄糖注射液,以免导致血钠在短时间内快速下降,加重神经损伤 | A | Ⅳ |

| 气道保护与氧疗 | 应将昏迷患者头偏向一侧,保持其呼吸道通畅,及时清除气道内分泌物,防止呕吐误吸。对于意识不清的患者,禁止喂水。对于大多数需要气道保护的热射病患者,应尽早留置气管插管;若现场无插管条件,应先用手法维持气道开放或置入口咽/鼻咽通气道,尽快呼叫救援团队如条件允许,现场救治过程中应持续监测脉搏血氧饱和度(SpO2)。首选鼻导管吸氧方式,目标是维持SpO2≥90%。若鼻导管吸氧未能达标,应给予面罩吸氧 | A | Ⅳ |

| 控制抽搐 | 躁动不安的患者可静脉注射地西泮10~20 mg,在2~3 min内推完,如静脉注射困难也可立即肌内注射。首次用药后如抽搐不能控制,则在20 min后再静脉注射10 mg,24 h总量不超过50 mg | A | Ⅳ |

| 抽搐控制不理想时,可在地西泮的基础上加用苯巴比妥5~8mg/kg,肌内注射 | A | Ⅳ |

推荐意见7:快速、有效、持续降温是热射病的首要治疗措施。积极有效的降温措施包括:(1)水浴或冰水擦浴;(2)电子冰毯、冰帽;(3)快速液体复苏;(4)不提倡药物降温。

推荐意见8:在热射病救治现场,应快速建立至少两条静脉通路,在现场第1小时输液量为30 mL/kg或总量1 500~2 000 mL,维持患者尿量为100~200 mL/h。

推荐意见9:抽搐、躁动不仅干扰降温治疗,而且使产热和耗氧量增加,加剧神经系统损伤。现场控制抽搐、躁动非常关键。对躁动不安的患者可静脉注射地西泮;抽搐控制不理想时,可在地西泮的基础上加用苯巴比妥5~8 mg/kg,肌内注射。

5.3 转运后送热射病患者后送前应反复评估体温、意识、心率、血压、氧饱和度、有无呼吸道梗阻、心律失常等情况是否适合转运。以下4种情况[35],须及时后送医院进行进一步检查和救治(图 2):(1)缺乏必要的救治条件;(2)训练中出现昏迷,即使很快清醒也要立即送医院诊治;(3)对于热损伤症状比较严重,经过现场处置无法及时缓解,或发生热痉挛肌肉抽搐伴疼痛、意识不清、体温持续居高不下者,须立即进行现场急救并及时送院检查救治;(4)当患者已初步判定为热射病,经现场救治后应立即送医院抢救。转运过程中应做到:①密切监测体温,如有条件应测量直肠温度,同时做好生命体征的监测记录;②持续有效降温,不能因转运后送而延误降温治疗。尽量在30 min内将直肠温度降至39.0℃以下,2 h内降至38.5℃以下[6]。

|

| 图 2 转运后送流程图 |

|

|

推荐意见10:对于确诊热射病或疑似患者,在现场处理后应尽快组织转运后送至就近有救治经验的医院,以获得更高级别的救治。常见的转运后送指征:(1)缺乏必要的救治条件;(2)训练中出现昏迷,即使很快清醒也要立即送医院诊治;(3)对于热损伤症状比较严重,经过现场处置无法及时缓解,或发生热痉挛肌肉抽搐伴疼痛、意识不清、体温持续居高不下者,须立即进行现场急救并及时送院检查救治;(4)当患者已初步判定为热射病,经现场救治后应立即送医院抢救。

推荐意见11:热射病转运途中的管理尤为重要,转运过程中应做到:(1)密切监测体温,如有条件应测量直肠温度,同时做好生命体征的监测记录;(2)持续有效降温,不能因转运后送而延误降温治疗。

5.4 急诊院内治疗 5.4.1 急诊院内治疗总体原则急诊热射病救治需遵循两大原则:(1)首先维持生命体征稳定,减少不必要的转运、搬动、有创检查或操作;(2)完成实验室检查,评估病情,多学科协诊,尽快送入重症监护室(表 8)。

| 重点目标 | 治疗措施和步骤 | 推荐等级 | 评价等级 |

| 目标温度管理 | |||

| 持续体温监测 | 建议使用直肠温度来监测核心温度。如患者不能配合,需进行有效束缚,避免体温计断裂,遗留体内;如使用可弯曲的测温设备,推荐插入肛门深度15 cm。热射病患者在病情稳定前应持续监测核心温度,或者至少每10 min测量一次;建议核心温度管理的目标是维持直肠温度在37.0~38.5 ℃[6] | A | Ⅳ |

| 有效控制体温 | 早降温:选择适合急诊空间有限、人员流动大、方便转运等特点的降温措施,可单用或联用,如冰敷降温、控温毯、体内降温(生理盐水胃管灌洗或直肠灌洗等)、血液净化[37]等 | A | Ⅳ |

| 气道管理与呼吸支持[6] | 建议早期气管插管及机械通气;设置合适水平的呼气末正压通气(PEEP)。开放气道的患者需加强管道护理,避免脱管、堵管等。未插管的患者可选择鼻导管吸氧或面罩吸氧,但需密切关注其病情变化,做好随时开放气道准备 | A | Ⅳ |

| 循环监测与液体管理[7] | 早扩容、早补液:尽可能建立中心静脉通路,通过连续监测血压、心率、呼吸频率、血氧饱和度、中心静脉压、动脉血气、乳酸、每小时尿量及尿液颜色等指标评估循环状态和组织灌注情况,并给予充分的液体复苏,纠正水电解质紊乱及酸碱失衡。如果患者在充分的液体复苏后仍存在组织低灌注表现,应尽早使用血管活性药物,尽可能使平均动脉压 > 65 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),药物可首选去甲肾上腺素(中心静脉用药),若仍不达标可联合使用肾上腺素、多巴胺 | A | Ⅳ |

| 器官保护治疗 | |||

| 脑保护[39] | 早脱水:给予患者甘露醇脱水、激素治疗以缓解水肿程度,并使用依达拉、醒脑静和纳洛酮等药物对患者大脑进行保护。如果患者存在抽搐现象,迅速给予有效镇痛镇静,可选苯二氮卓类药物或苯妥英钠至癫痫发作停止。当格拉斯哥评分在8分以下时,要第一时间给予患者气管插管,保持机械通气,在治疗早期可以适当的给予呼气末正压通气(PEEP)进行治疗。 | A | Ⅳ |

| 肝损伤 | 现阶段对该病引发的肝功能障碍患者治疗,主要以使用传统保肝药物为主,对高胆红素血症必要时可行血浆置换或吸附治疗[40] | A | Ⅳ |

| 肾损伤 | 应进行液体复苏,大约在第一个3~6 h内补充患者总缺水量的一半,其余的在接下来的6~9 h内得到补充[41]。同时要密切监测电解质水平,这可以反过来指导液体复苏的策略。也可采取连续性肾脏替代疗法,能更有效地降低体温,抑制炎性级联反应,降低血清有毒代谢物浓度,更快地纠正水电解质紊乱,减轻酸碱失衡[42] | A | Ⅳ |

| 胰腺损伤[43-47] | 针对伴有器官功能衰竭的重症急性胰腺炎, 要采取积极的救治措施, 包括针对循环衰竭的早期液体复苏、针对呼吸或肾脏衰竭的支持, 以及针对腹腔内高压的处理;液体复苏在保障初期快速扩容的同时也应避免过度的液体复苏, 否则可能加重组织水肿并影响脏器功能;肠内营养的时机视病情的严重程度和胃肠道功能的恢复情况来定, 只要患者胃肠动力能够耐受, 建议尽早实行肠内营养(入院后24~72 h);根据病情慎重选择止痛药物, 可在严密观察病情下注射盐酸布桂嗪(强痛定)、盐酸哌替啶(杜冷丁)等 | A | Ⅳ |

| 胃肠功能损伤[48] | 早期有效降温和积极液体复苏是减轻或防止胃肠损伤的最重要措施。如患者无休克、消化道出血及麻痹性肠梗阻等禁忌证,可早期给予肠内营养。选用鼻饲肠内营养治疗。肠内营养输注遵守由少到多、由慢到快、由稀到浓、循序渐进的原则,温度宜保持在37~40℃ | A | Ⅳ |

| 横纹肌溶解综合征[49] | 有效的降低核心温度及控制肌肉抽搐是防止肌肉持续损伤的关键,同时给予液体治疗及碱化尿液:初始液体可选择生理盐水或0.45%盐水(5%葡萄糖液与生理盐水1∶1混合),初始输液速度常需500 mL/h以上,以保持尿量(非肾损伤患者)在200~300 mL/h;输注5% NaHCO3注射液以维持尿液pH在6.5以上,但动脉血气pH不应 > 7.5 | A | Ⅳ |

| 凝血功能障碍[6] | 早补凝:每4 h查一次凝血功能,凝血物质按需补充。早抗凝:可采取替代治疗和抗凝治疗。替代治疗包括补充凝血因子、补充血小板及补充重组凝血因子Ⅶ。抗凝药物宜选择胃肠外抗凝药物,以静脉用药为宜。供选择的药物包括普通肝素和低分子肝素,肝素总量60~100 U/(kg·24 h),可多次皮下注射或微量泵泵入。当凝血功能基本纠正,血小板可自行维持在正常水平,凝血指标基本正常时即可停用抗凝药物 | A | Ⅳ |

| 心脏功能障碍 | 有心功能障碍补液速度不宜过快,用量适宜,以免加重心脏负担,诱发心力衰竭。建议超声动态检测心功能及容量反应性 | A | Ⅳ |

| 亚低温治疗可显著改善心肺复苏早期的心功能指标及微循环效果,能够降低心脏舒张功能,增强心脏收缩能力,以此可改善器官组织血流状态,有利于预后[50] | A | Ⅱ | |

| 若出现心脏呼吸骤停,应立即实施心肺复苏术 | A | Ⅳ |

推荐意见12:急诊热射病院内救治两大原则:(1)首先维持生命体征稳定,减少不必要的转运、搬动、有创检查或操作;(2)完成实验室检查,评估病情,多学科协诊,尽快送入重症监护室。

推荐意见13:热射病经过急诊救治之后,症状轻者经积极有效处理后多可恢复正常,但仍需留观48~72 h。

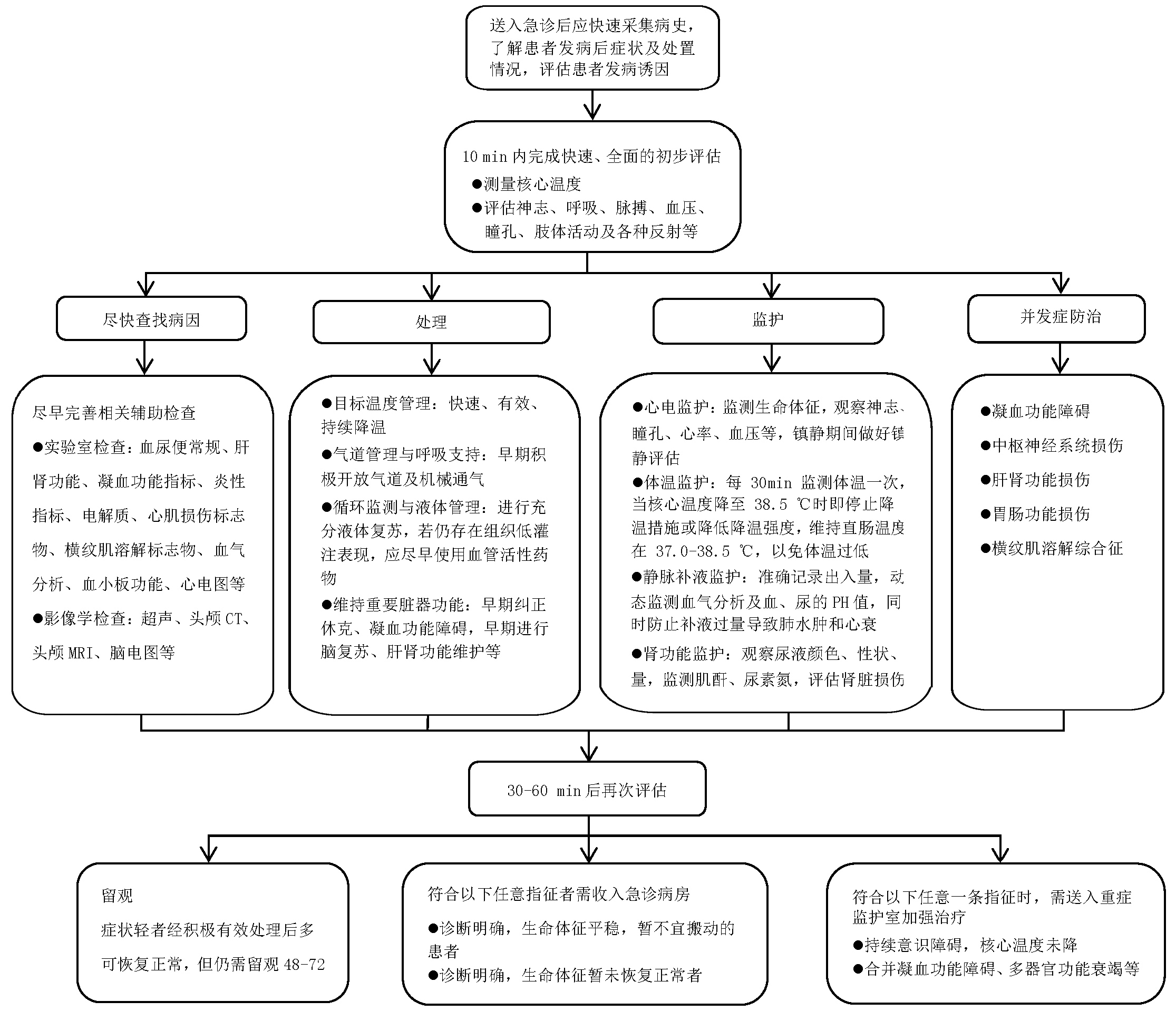

5.4.2 热射病急诊院内治疗步骤(图 3)

|

| 图 3 急诊院内治疗流程图 |

|

|

若短时间内出现大量热射病患者,规范的救治流程(现场快速识别、迅速降温、快速分流、院内协作救治)结合降温补液,可为批量救治提供有力保障,取得良好的救治效果[51]。

6 预防降低热射病病死率的关键在于预防。重点是抓热射病防治措施落实,要做到思想重视,行动落实,措施到位。对于医务保障人员,应进行热射病的日常健康教育和预防知识培训,增强其对热射病的应急处置能力,把防治热射病的重心放在平时,放在预防。国内研究显示[52],部队官兵在训练或战争中劳力型热射病发病率可达43.6%,严重制约了部队战斗力。Rav-Acha等[53]回顾了1992—2002年以色列防卫部队的中暑死亡士兵病例,提出科学的训练可有效减少劳力型热射病的病死率,应将防治的主战场前移至训练场。随行保障的医务人员应在训练的前、中、后期合理配置卫勤力量,做好环境、物品的准备。而针对经典型热射病,相关易感人群缺乏对热射病及其危害的认识,应进行预防宣教,提高群众对经典型热射病的认知水平。其最有效的预防措施是避免高温(高湿)及不通风的环境、减少和避免中暑发生的危险因素、保证充分的休息时间、避免脱水的发生,从而减少热射病的发生率及病死率(表 9)。

| 阶段要素 | 训练防控保障措施 |

| 训练前准备 | |

| 人员 | 训练前进行初检筛查,评估健康状况和体质,对中暑高危人员提出调整建议,筛检不适宜参训的人员,确定重点跟踪保障对象/确定参加保障的急诊医务人员数量,制定保障预案,根据人员组成进行任务分工并责任到人 |

| 环境 | 训练前需对训练驻地、训练场等进行卫生侦察,了解环境对训练的影响,了解训练当日热指数; 根据训练条件进行保障布点,以马拉松比赛为例,每隔适当距离安排补水降温点,并在终点设置综合保障点; 在后送途径方面,熟悉后送和救援医疗机构的联系电话及后送路线 |

| 物品 | 安排救护车伴随保障,车上配置相关急救设备(如直肠测温计或普通测温计、血压计、输液用品、吸氧装置、心电监护仪、冰块、毛巾等)、药品及充足饮用水 |

| 训练中跟踪 | 坚持医疗保障在一线,加强现场指导和救治。训练途中按分工跟踪,发现情况按预案及时有序处置 |

| 训练后总结 | 训练结束后,仍应对考训官兵进行医学观察,重点观察体温,及时发现延迟中暑,对留观的先兆和轻型中暑患者要加强监护和治疗,避免再次接触高温环境,促进尽早康复; 针对训练中发生的情况及时汇总并总结,进一步健全运行机制,使保障流程专业化、规范化 |

中医药是祖先留给我们的宝贵财富,是中华民族的瑰宝,在热射病防治过程中,起到了不可或缺的重要作用。日常生活中常见的菊花、金银花、荷叶、薄荷、藿香和广藿香等都具有清热解暑的功效,不仅可以在一定程度上预防重症中暑的发生,也可以在发病的第一时间起到良好的治疗效果。中成药醒脑静注射液、痰热清注射液、安宫牛黄丸、复方麝香注射液等药具有清热解毒、祛风解痉、镇静醒神之效;现代药理学证实中药具有抗内毒素血症、抗氧化、清楚自由基、缓解感染危象、缩短高热时间、抑制脑损伤、降低器官衰竭等作用。

热射病属于中医暑热、暑厥、暑风范畴,因受病因、患者个体化差异、症候要素及进展,临床症状表现不尽相同。中医辩证分型为暑热、中暑闭症、暑风虚症、暑昏脱症等。治疗原则清热解毒、祛暑养阴、祛风解痉、补脱醒神等。临症常用降温、刮痧、针刺、放血、辩证施药等中西医结合预防及治疗。

推荐意见14:降低热射病病死率的关键在于预防。最有效的预防措施是避免高温(高湿)及不通风的环境、减少和避免中暑发生的危险因素、保证充分的休息时间、避免脱水的发生,从而减少热射病的发生率及病死率。

推荐意见15:中医药在热射病防治过程中,起到了不可或缺的重要作用。日常生活中常见的菊花、金银花、荷叶、薄荷、藿香和广藿香等都具有清热解暑的功效,不仅可以在一定程度上预防重症中暑的发生,也可以在发病的第一时间起到良好的治疗效果。

执笔作者:丁新焕、黄晶晶

编写组成员(按姓氏拼音排序):柴艳芬、陈旭岩、陈玉国、封启明、高艳霞、高燕、高燕婕、郭树彬、郭伟、何春来、刘红升、刘树元、陆华、陆一鸣、吕传柱、马岳峰、牛军、邵菊芳、宋海晶、宋景春、宋青、唐柚青、唐忠志、汪茜、王伯良、王晶、王琦、王涛、王玉红、徐军、许硕贵、于学忠、余健、詹红、张国强、张红、张茂、张伟、张锡刚、张玉想、赵丽、赵晓东、朱海燕、朱华栋

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

| [1] | 张华, 范华. 对中国急诊医护人员热射病相关知识的调查研究[J]. 中华现代护理杂志, 2019, 25(25): 3222-3225. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2019.25.013 |

| [2] | Dehbi M, Baturcam E, Eldali A, et al. Hsp-72, a candidate prognostic indicator of heatstroke[J]. Cell Stress Chaperones, 2010, 15(5): 593-603. DOI:10.1007/s12192-010-0172-3 |

| [3] | 许书添. 热射病的病理生理与救治进展[J]. 肾脏病与透析肾移植杂志, 2021, 30(3): 258-262. DOI:10.3969/j.issn.1006-298X.2021.03.014 |

| [4] | Epstein Y, Yanovich R. Heatstroke[J]. N Engl J Med, 2019, 380(25): 2449-2459. DOI:10.1056/NEJMra1810762 |

| [5] | 刘树元, 汪茜, 邢令, 等. 劳力型热射病器官损伤机制与救治策略[J]. 武警医学, 2020, 31(5): 450-454. DOI:10.3969/j.issn.1004-3594.2020.05.022 |

| [6] | 全军热射病防治专家组, 全军重症医学专业委员会. 中国热射病诊断与治疗专家共识[J]. 解放军医学杂志, 2019, 44(3): 181-196. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2019.03.01 |

| [7] | 尤伟, 范小羽, 聂臣聪, 等. 三种体温测量方法在急危重症患者中的应用效果评价[J]. 上海护理, 2021, 21(2): 39-41. DOI:10.3969/j.issn.1009-8399.2020.02.009 |

| [8] | 纪筠, 周飞虎, 宋青. 军事训练导致的劳力型热射病的预防和治疗[J]. 中国当代医药, 2014(25): 193-196. |

| [9] | 赵金宝, 刘树元, 汪茜, 等. 军事训练相关劳力型热射病误诊现状及因素分析[J]. 解放军医学杂志, 2020, 45(9): 957-961. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2020.09.09 |

| [10] | 刘建民, 赵咏桔. 糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗状态[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2003, 19(6): 505-508. DOI:10.3760/j.issn:1000-6699.2003.06.032 |

| [11] | 宋羽, 沈祥春. 心血管系统药物对心肌细胞凋亡信号系统的影响[J]. 中国药房, 2010, 15(33): 3158-3161. |

| [12] | 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国脑出血诊治指南(2019)[J]. 中华神经科杂志, 2019, 52(12): 994-1005. DOI:10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2019.12.003 |

| [13] | 游潮, 刘鸣, 李浩. 高血压脑出血诊治中的若干问题[J]. 中国脑血管病杂志, 2011, 08(4): 169-171. DOI:10.3969/j.issn.1672-5921.2011.04.001 |

| [14] | 李照建. 高血压脑出血的手术治疗[J]. 中国医刊, 2020, 55(4): 354-356. DOI:10.3969/j.issn.1008-1070.2020.04.003 |

| [15] | 邓里娜, 吴波. 《中国脑出血诊治指南2019》更新要点及解读[J]. 心脑血管病防治, 2021, 21(1): 13-17, 34. DOI:10.3969/j.issn.1009-816x.2021.01.002 |

| [16] | 骆明涛, 伍聪, 陶传元, 等. 《高血压性脑出血中国多学科诊治指南》急救诊治解读[J]. 中国急救医学, 2021, 41(3): 185-190. DOI:10.3969/j.issn.1002-1949.2021.03.001 |

| [17] | 中国防治恶性高热专家共识工作组. 中国防治恶性高热专家共识(2020版)[J]. 中华麻醉学杂志, 2021, 41(1): 20-25. DOI:10.3760/cma.j.cn131073.20210102.00107 |

| [18] | KrauseT, Gerbershagen MU, FiegeM, et al. Dantrolene-a review of its pharmacology, therapeutic use and new developments[J]. Anaesthesia, 2004, 59(4): 364-373. DOI:10.1111/j.1365-2044.2004.03658.x |

| [19] | 唐瞻贵, 王永贵, 郭新程, 等. 唇裂全麻术后恶性高热的诊断与治疗[J]. 华西口腔医学杂志, 1996, 14(1): 41-44. |

| [20] | 何彦侠, 赵慧敏, 陈兴, 等. 恶性综合征临床误诊分析[J]. 临床误诊误治, 2020, 33(9): 20-23. DOI:10.3969/j.issn.1002-3429.2020.09.006 |

| [21] | 陈孝平, 汪建平, 赵继宗. 外科学[M]. 9版. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 11-12. |

| [22] | 邓平, 吴晓牧. 高血压脑出血病理生理机制研究进展[J]. 中华脑血管病杂志(电子版), 2010, 04(4): 267-278. DOI:10.3969/j.issn.1672-9248.2010.04.007 |

| [23] | 汤影子, 刘慧敏, 郭建琼, 等. 以不明原因发热为主要表现的淋巴瘤患者44例临床特征分析[J]. 疑难病杂志, 2021, 20(6): 589-591, 596. DOI:10.3969/j.issn.1671-6450.2021.06.011 |

| [24] | 葛均波, 徐永健, 王辰. 内科学[M]. 9版. 北京: 人民卫生出版社, 2018: 547-548. |

| [25] | 中华医学会血液学分会血栓与止血学组. 成人原发免疫性血小板减少症诊断与治疗中国指南(2020年版)[J]. 中华血液学杂志, 2020, 41(8): 617-623. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2020.08.001 |

| [26] | 中国医师协会急诊医师分会, 中国研究型医院学会休克与脓毒症专业委员会. 中国脓毒症/脓毒性休克急诊治疗指南(2018)[J]. 中国急救医学, 2018, 38(9): 741-756. DOI:10.3969/j.issn.1672-8521.2019.01.001 |

| [27] | 吴桂鑫, 邹玉宝, 康连鸣, 等. 《2020年AHA/ACC肥厚型心肌病诊断及治疗指南》解读[J]. 中国分子心脏病学杂志, 2020, 20(6): 3594-3597. DOI:10.16563/j.cnki.1671-6272.2020.12.002 |

| [28] | Borja I, Stefan J, Stefan A, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC)[J]. Eur Heart J, 2018, 39(2): 119-177. DOI:10.1093/eurheartj/ehx393 |

| [29] | 彭建国. 腹部超声联合阴道超声应用于卵巢黄体破裂的临床价值分析[J]. 临床医学工程, 2016, 23(5): 573-574. DOI:10.3969/j.issn.1674-4659.2016.05.0573 |

| [30] | 李岩. 卵巢黄体破裂40例临床诊治分析[J]. 中国现代药物应用, 2016, 10(24): 22-23. DOI:10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2016.24.012 |

| [31] | 邢斌, 林江涛, 唐华平, 等. 2013—2014年我国中心城市29家医院支气管哮喘急性发作住院患者诱发因素的回顾性调查[J]. 中华内科杂志, 2018, 57(1): 21-26. DOI:10.3760/cma.j.issn.0578-1426.2018.01.004 |

| [32] | 全军热射病防治专家组. 暑期部队高强度训练预防中暑专家共识[J]. 空军医学杂志, 2019, 35(4): 283-288. DOI:10.3969/j.issn.2095-3402.2019.04.002 |

| [33] | 全军重症医学专业委员会. 热射病患者后送专家共识(草案)[J]. 解放军医学杂志, 2015, 40(1): 8-9. DOI:10.11855/j.issn.0577-7402.2015.01.02 |

| [34] | 房晓宇, 张国柱. 某防化院校学员夏季训练典型热损伤的预防与应急处置[J]. 人民军医, 2019, 62(2): 106-120. |

| [35] | Kevin C Miller, Douglas J Casa, William M Adams. Roundtable on preseason heat safety in secondary school athletics: prehospital care of patients with exertional heat stroke[J]. J Athl Train, 2021, 56(4): 372-382. DOI:10.4085/1062-6050-0173.20 |

| [36] | Casa DJ, DeMartini JK, Bergeron MF, et al. National Athletic Trainers'Association position statement: exertional heat illnesses[J]. Athl Train, 2015, 50(9): 986-1000. DOI:10.4085/1062-6050-50.9.07 |

| [37] | Knapik JJ, Epstein Y. Exertional heat stroke: Pathophysiology, epidemiology, diagnosis, treatment and prevention[J]. J Spec Oper Med, 2019, 1(2): 532-537. |

| [38] | Cao L, Wang J, Gao Y, et al. Magnetic resonance imaging and magnetic resonance venography features in heat stroke: a case report[J]. BMC Neurol, 2019, 19(1): 133. DOI:10.1186/s12883-019-1363-x |

| [39] | 王庆铭. 重症热射病34例临床救治分析[J]. 医药前沿, 2019, 9(36): 128-129. |

| [40] | LI C, ERIC K, DE L, et al. Effects of low-molecular-weight heparin and unfractionated heparinon patients with exertional heat stroke with thrombocytopenia: A prospective study[J]. Environmental Disease, 2019, 4(2): 45-49. DOI:10.4103/ed.ed_2_19 |

| [41] | Kunihiro A, Foster J. Heat exhaustion and heat stroke[EB/OL]. http://www.emedicine.com/emerg/topic236.html. [2003-12-27]. |

| [42] | Rimmele T, Kellum JA. High-volume hemofiltration in the intensive care unit: a blood purification therapy[J]. Anesthesiology, 2012, 116(6): 1377-1387. DOI:10.1097/ALN.0b013e318256f0c0 |

| [43] | 中华医学会消化病学分会胰腺疾病学组, 《中华胰腺病杂志》编委会, 《中华消化杂志》编委会. 中国急性胰腺炎诊治指南(2019年, 沈阳)[J]. 临床肝胆病杂志, 2019, 35(12): 2706-2711. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-1935.2019.05.001 |

| [44] | Petrov MS, McIlroy K, Grayson L, et al. Early nasogastric tube feeding versus nil per os in mild to moderate acute pancreatitis: a randomized controlled trial[J]. Clin Nutr, 2013, 32(5): 697-703. DOI:10.1016/j.clnu.2012.12.011 |

| [45] | Forsmark CE, Vege SS, Wilcox CM. Acute pancreatitis[J]. N Engl J Med, 2016, 375(20): 1972-1981. DOI:10.1056/NEJMra1505202 |

| [46] | Wereszczynska-Siemiatkowska U, Swidnicka-Siergiejko A, Siemiatkowski A, et al. Early enteral nutrition is superior todelayed enteral nutrition for the prevention of infected necrosis and mortality in acute pancreatitis[J]. Pancreas, 2013, 42(4): 640-646. DOI:10.1097/MPA.0b013e318271bb61 |

| [47] | Jin M, Zhang HM, Lu B, et al. The optimal timing of enteral nutrition and its effect on the prognosis of acute pancreatitis: A propensity score matched cohort study[J]. Pancreatology, 2017, 17(5): 651-657. DOI:10.1016/j.pan.2017.08.011 |

| [48] | 宋田佳. 热射病"九早"救治体会[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2019, 7(26): 26-28. DOI:10.16282/j.cnki.cn11-9336/r.2019.26.019 |

| [49] | Bosch X, Poch E, Grau JM. Rhabdomyolysis and acute kidney injury[J]. N Engl J Med, 2009, 361(1): 62-72. DOI:10.1056/NEJMx110042 |

| [50] | 陶冉, 宋凤卿, 杨正飞, 等. 亚低温改善肾上腺素在心肺复苏早期心功能及微循环障碍中的作用[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 29(4): 443-448. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.04.008 |

| [51] | 王娇, 张玉想. 军事训练中劳力性热射病批量伤患者的救治体会[J]. 中华危重病急救医学, 2020, 32(12): 1522-1525. DOI:10.3760/cma.j.cn121430-20200303-00236 |

| [52] | 路爱军, 谢垒, 胡怀强. 热射病致中枢神经系统易损部位研究进展[J]. 实用医药杂志, 2021, 38(4): 289-291. DOI:10.1417/j.issn/1671-4008.2021.04.001 |

| [53] | Rav-Acha M, Hadad E, Epstein Y, et al. Fatal exertional heat stroke: a case series[J]. Am J Med Sci, 2004, 328(2): 84-87. DOI:10.1097/00000441-200408000-00003 |

| [54] | 杨若腾, 施犇, 胡超, 等. 50公里全装徒步拉练防热射病保障新模式[J]. 东南国防医药, 2020, 22(4): 436-438. DOI:10.3969/j.issn.1672-271X.2020.04.025 |

2021, Vol. 30

2021, Vol. 30