自从20世纪50及60年代提出完整的心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation, CPR)技术规范以来[1-2],胸外按压就是其中的重要组成部分。从早期的“A-B-C”到2010及2015 CPR指南的“C-A-B”[3-4],胸外按压的重要性也越来越突出。高质量的胸外按压能够保证心脏及脑部得到有效的血液灌注,从而提高患者的自主循环恢复率并改善神经功能的预后[5]。笔者既往的研究表明救护车内的CPR质量明显低于现场复苏[6],但是实际临床工作中也会碰到发生在救护车内的心搏骤停患者或者家属强烈要求转送的心搏骤停患者,那如何提高救护车内的CPR质量呢?已有研究证实各种胸外按压反馈设备均能够改善操作者的胸外按压质量[7-8],但这些研究都是在固定的培训场所。本研究拟探讨实时可视反馈设备能否提高救护车内的徒手胸外按压质量。

1 资料与方法 1.1 实验方法招募10名有CPR经验、工作两年以上的院前急救医务人员,年龄40岁以下,均经过美国心脏病协会的基础生命支持培训,采用信封抽签法随机将研究对象随机分成对照组(n=5)及反馈组(n=5),实验过程中所有纳入研究对象均身体健康,精神状态稳定,没有其他影响胸外按压的因素存在(两组一般情况比较见表 1)。实验场地为模拟正常道路行驶(速度25~50 km/h)的救护车内(福特全顺,江铃汽车股份有限公司,南昌),根据随机交叉实验设计,总的实验过程分为2个部分。对照组首先对模拟人安妮(LADEL 310055,Laerdal,挪威)进行无反馈的3组连续的2 min胸外按压,每一组之间休息2 min(第一部分);随后休息5 min,再进行实时反馈设备(LinkCPR,SunLife)反馈下的3组连续的2 min胸外按压,每一组之间休息2 min(第二部分)。反馈组首先进行有反馈的3组连续的2 min胸外按压,每一组之间休息2 min(第一部分);随后休息5 min,再进行无反馈的3组连续的2 min胸外按压,每一组之间休息2 min(第二部分)。根据2015 CPR指南推荐,在一般人群中高质量的胸外按压参数为:频率100~120次/min,深度5~6 cm,冠脉灌注压(CCF) > 60%,胸廓完全回弹,没有按压留滞。分别采集研究对象两部分实际的按压频率、按压深度、按压分数、胸廓回弹和按压准确率,胸廓不完全回弹次数由按压留滞次数统计。

| 指标 | 对照组 | 反馈组 | t/χ2值 | P值 |

| 年龄(岁) | 34.1±4 | 32±6 | 0.61 | 0.56 |

| 身高(cm) | 167.2±7.3 | 169.4±5.7 | -0.55 | 0.60 |

| 体质量(kg) | 63±6.7 | 62.4±8.8 | 0.12 | 0.91 |

| 女性(例) | 2 | 2 | 0.00 | 1.00 |

采用SPSS 22.0软件统计分析数据,计量资料以均数±标准差(x±s)表示。研究对象第一部分和第二部分操作的参数比较采用配对t检验;研究对象两组之间参数比较采用Student t检验;性别比较采用Fisher精确概率法;非正态分布的参数比较采用Mann-Whitney U检验。以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 研究对象的一般情况所有的研究对象均完成了两部分实验。两组研究者的年龄、身高、体质量和性别差异均无统计学意义(均P > 0.05),见表 1。

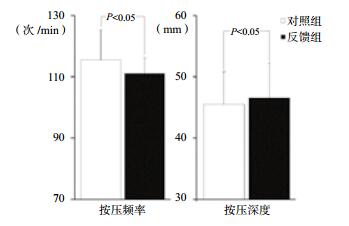

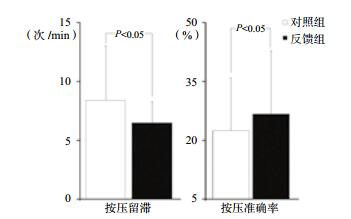

2.2 胸外按压质量参数在本实验中,对照组第二部分操作的按压频率和按压留滞均低于第一部分操作(均P < 0.05),见表 2,而按压准确率高于第一部分操作(P < 0.05),第一部分和第二部分操作的按压深度的差异无统计学意义(P > 0.05);反馈组第一部分和第二部分操作的按压频率、按压深度、按压留滞及按压准确率的差异无统计学意义(均P > 0.05,);反馈组整个实验中(第一部分和第二部分操作)的按压频率和按压留滞低于对照组(均P < 0.05),按压准确率高于对照组(P < 0.05),但两组按压深度之间的差异无统计学意义(P > 0.05),见图 1和2。因本实验为模拟人实验,实验设计为持续按压,故CCF未统计。

| 指标 | 第一部分操作 | 第二部分操作 | t值 | P值 |

| 按压频率(次/min) | ||||

| 对照组 | 121.2±10.1 | 109.8±4.7a | 3.82 | 0.002 |

| 反馈组 | 110.5±5.1 | 111.6±6.2 | -0.55 | 0.589 |

| 按压深度(mm) | ||||

| 对照组 | 45.1±3.1 | 45.9±6.9 | -0.62 | 0.543 |

| 反馈组 | 47.1±5.5 | 46.1±5.9 | 1.76 | 0.101 |

| 按压留滞(次/min) | ||||

| 对照组 | 10.4±2.8 | 6.5±2.1a | 8.91 | 0.000 |

| 反馈组 | 6.3±1.8 | 6.7±1.9 | -1.95 | 0.061 |

| 准确率(%) | ||||

| 对照组 | 16.8±9.9 | 28.2±14.3a | -6.10 | 0.000 |

| 反馈组 | 27.1±16.1 | 26.2±16.5 | 0.95 | 0.358 |

| 注:与第一部分操作比较,aP < 0.05 | ||||

|

| 两组整个过程比较,对照组的按压频率高于反馈组(P < 0.05),按压深度两组差异无统计学意义 图 1 两组整个过程的按压频率与按压深度比较 Figure 1 Comparison of compression rate and depth in the whole process between two groups |

|

|

|

| 两组整个过程比较,对照组的按压留滞高于反馈组(P < 0.05),按压准确率低于反馈组(P < 0.05) 图 2 两组整个过程的按压留滞与按压准确率比较 Figure 2 Comparison of compression detention and accuracy rate in the whole process between the two groups |

|

|

本实验为CPR模拟人研究,采用随机交叉实验设计。实验结果显示经实时可视反馈设备辅助后,救护车内胸外按压的质量有一定程度的提高,表现在更合理的按压频率,更少的按压留滞及更高的按压准确率;但在按压深度方面,无论有无实时可视反馈设备,均低于指南要求,且按压准确率仍很低,达不到临床要求。

随着临床和科研工作者对CPR研究的深入,胸外按压技术在CPR中的重要性也得到了进一步的认识。其中按压频率在国际CPR指南要求中有数次变更,从最初的80~100次/min过渡到至少100次/min,最新的2015指南为100~120次/min,按压频率的变化也体现了近20年来对CPR领域研究的深入。但是在实际操作过程中,没有任何辅助装置的话,精确地把握100~120次/min的按压频率是比较困难的,本实验中对照组的第一部分操作就证实了这一点。尽管正式实验前所有的实验对象都重新学习了2015国际CPR指南,掌握了最新的胸外按压参数要求,但是没有反馈装置,几乎一半以上施救者都倾向于过快按压,按压频率统计显示除了按压频率过快,施救者们还表现为按压速度的不稳定,统计结果方差明显较大。加入实时可视反馈设备后,对照组几乎所有的施救者按压频率都能符合指南要求,稳定性也得到了提高。反馈组的第一部分操作也证实了这一点,而且脱离反馈装置后,反馈组在第二部分操作中表现出了“延续性”,说明经过实时可视反馈设备提示后,施救者在实施胸外按压时得到了短期强化,这也说明了CPR培训及复训的重要性,反复的强化训练可以确保长期的高质量复苏。

过快的按压频率往往伴随着按压深度过浅[9],本实验结果也证实了这一点。但与其他研究者的实验结果不同,本实验经实时可视反馈设备辅助后,虽然按压频率达到了指南要求,但是平均按压深度仍小于5 cm。笔者认为这与救护车内的特殊情况有关,车内胸外按压与平整场地不同,其空间狭小,车辆行驶及转弯时的晃动,使施救者姿势不可能标准,所以施救者在胸外按压时更易疲劳,虽然施救者努力达到预期的按压深度,但受体力限制,虽然有按压反馈装置辅助,最后结果仍不尽如人意。

本实验中按压留滞次数代表着胸廓未充分回弹次数。胸廓内外的压力差造成的静脉回流能够产生回心血量,而不充分的胸廓回弹势必会引起胸内压增高,从而减少回心血量,降低右心充盈血量,最终降低冠脉灌注压和心输出量[10]。本研究结果显示,对照组在经实时可视反馈设备辅助后,按压留滞次数明显减少,但绝对数量仍占到了每分钟按压次数的5%左右,这也可能与车内不稳定的按压姿势相关。

按压准确率综合了按压深度、频率及按压留滞情况,说明有效按压占总的按压次数的百分比。本实验显示对照组经实时可视反馈设备辅助后按压准确率有显著改善,但不论是对照组还是反馈组,总体的按压准确率均未超过30%,说明在救护车内的胸外按压是低质量的。两组整个过程(第一部分和第二部分)的参数之间比较,结果显示实时可视反馈设备能够提高救护车上徒手CPR的质量,即按压频率、按压留滞及按压准确率均显著改善,但无论有无实时可视反馈设备,按压深度均未改善且低于指南要求。此外,本实验每轮操作时间为2 min,模拟了指南中2 min轮换以确保按压质量的要求,但如果是实际发生的救护车内胸外按压,受空间限制,更易疲劳也很难做到准确的2 min轮换,而且轮换时间也会较平整场地长。

综上所述,本研究表明实时可视反馈设备只能有限地改善救护车内的胸外按压质量,但总体质量仍很低,不能达到有效治疗的目的,发生在救护车内的心搏骤停或者需要持续按压送医院继续抢救的患者需要更加可靠有效的胸外按压技术,例如机械按压等。

| [1] | Zoll PM, Linenthal AJ, Gibson W, et al. Termination of ventricular fibrillation in man by externally applied electric countershock[J]. N Engl J Med, 1956, 254(16): 727-732. DOI:10.1056/NEJM195604192541601 |

| [2] | Safar P. Cardiopulmonary resuscitation[J]. Postgrad Med, 1965, 38: 7-15. DOI:10.1080/00325481.1965.11695573 |

| [3] | International Liaison Committee on Resuscitation. 2005 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations[J]. Resuscitation, 2005, 67(2/3): 181-186. DOI:10.1016/j.resuscitation.2005.09.010 |

| [4] | Hazinski MF, Nolan JP, Aickin R, et al. Part 1: Executive Summary: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations[J]. Circulation, 2015, 132(16 Suppl 1): S2-39. DOI:10.1161/CIR.0000000000000270 |

| [5] | Kleinman ME, Brennan EE, Goldberger ZD, et al. Part 5: Adult basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality: 2015 american heart association guidelines update for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2015, 132(18 Suppl 2): S414-435. DOI:10.1161/CIR.0000000000000259 |

| [6] | 付卫林, 张军根, 袁轶俊, 等. 救护车上心肺复苏的质量[J]. 中华急诊医学杂志, 2016, 10(25): 1345-1346. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2016.10.029 |

| [7] | Buleon C, Delaunay J, Parienti JJ, et al. Impact of a feedback device on chest compression quality during extended manikin CPR: a randomized crossover study[J]. Am J Emerg Med, 2016, 34(9): 1754-1760. DOI:10.1016/j.ajem.2016.05.077 |

| [8] | Gonzalez-Salvado V, Fernandez-Mendez F, Barcala-Furelos R, et al. Very brief training for laypeople in hands-only cardiopulmonary resuscitation. Effect of real-time feedback[J]. Am J Emerg Med, 2016, 34(6): 993-998. DOI:10.1016/j.ajem.2016.02.047 |

| [9] | Idris AH, Guffey D, Pepe PE, et al. Chest compression rates and survival following out-of-hospital cardiac arrest[J]. Crit Care Med, 2015, 43(4): 840-848. DOI:10.1097/CCM.0000000000000824 |

| [10] | Ristagno G, Castillo C, Tang W, et al. Miniaturized mechanical chest compressor: a new option for cardiopulmonary resuscitation[J]. Resuscitation, 2008, 76(2): 191-197. DOI:10.1016/j.resuscitation.2007.07.004 |

2018, Vol. 27

2018, Vol. 27