2. 武汉大学大数据健康医疗研究与应用中心,武汉 430060

互联网医疗是一种以互联网平台为载体或技术手段,以解决医疗资源供需问题为导向的新型医疗服务方式[1-2], 是国家积极鼓励发展的医疗模式,也是习近平总书记提出“健康中国”国家战略目标过程中的重要一环[3-4]。当前,急性心脑血管疾病为代表的急危重症发病率逐渐增加[5],其典型特征是起病急骤,病情进展迅速,且容易引发不良预后[6]。发现的时间越晚,从发病到接受有效治疗的时间越长,患者远期预后越差[7]。早期发现并及时干预,缩短症状发作到接受有效救治的时间,对降低患者病死率具有重要意义[8]。但目前主要存在早期筛查手段有限、患者依从性不高、难以对症状及指标进行长期动态监测、缺乏高效力干预手段等问题[9]。本院自2019年开始建设互联网智慧医疗急危重症智能防治及主动应对系统,将高风险心血管病患者纳入该系统进行日常管理,通过穿戴设备实时监测患者生命体征及动态心电等,进行动态分析和智能预警,以实现急危重症智能防治及主动应对。取得一些初步成效,本文对本院的实践探索做一个阐述,期望有助于我国互联网智慧医疗急危重症智能防治及主动应对系统建设工作的推进。

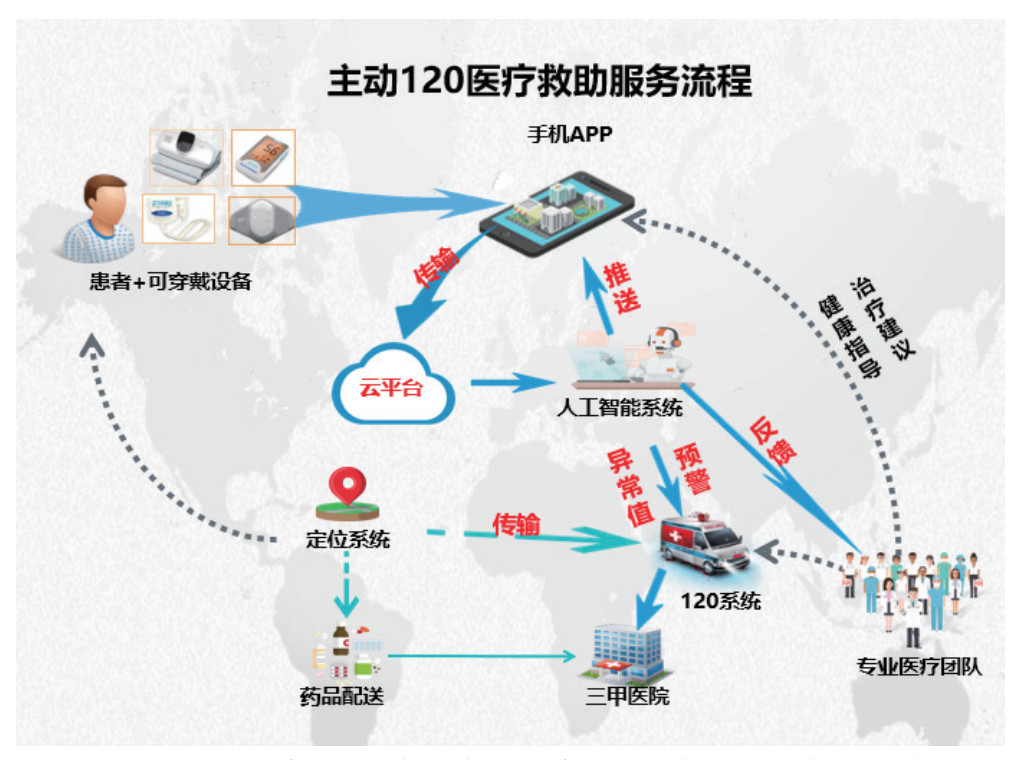

1 系统的配置该系统由数据采集端口、数据分析及评估端口、诊疗端口三大端口组成。

(1)数据采集端口可导入患者既往病历数据,并通过智能可穿戴设备对人体的生命体征、心电等人体健康数据进行动态数据采集和实时监测;(2)数据分析及评估端口对所收集的人体健康数据进行分析,通过AI智能辅助,做到病情分析监测及病情变化有效预警,实现高风险重点人群的疾病防控;(3)诊疗端口在接获有效预警后,及时了解病情变化,针对性进行健康宣教、治疗建议及提示、主动通知区域120救护车进行转运。

以上三大端口通过线上与线下联合方式,借助智能可穿戴设备监测人体生命体征和心电数据,由院前智能监测终端、病情变化预警、云端决策支持平台及院内联动响应主动医疗救治系统三部分内容,共同实现患者日常管理及急危重症智能防治,优化救治路径,缩短急救响应时间及首次医疗接触时间,提高救治效率,提升救治效果,降低病死率。

2 系统对急性心肌梗死的智能防治急性心肌梗死(AMI)作为心血管急症的首要致死病因,其救治时效性与预后密切相关[10-13]。传统诊疗模式受限于人工判读效率、多学科协作延迟等问题,难以满足“黄金时间窗”要求。随着人工智能、物联网技术的突破,本院建设的互联网智慧医疗急危重症智能防治及主动应对系统通过整合生命体征动态监测、心电图智能分析、风险分层预测等功能,为AMI全流程(见图 1)管理提供了新范式,为急诊医学数字化转型提供参考。

|

| 图 1 互联网智慧医疗急危重症智能防治及主动应对系统 |

|

|

所有签约患者按照要求正确佩戴集成可穿戴设备,根据患者实际情况实时监控体温、动态心电、脉搏波、血压、血氧、睡眠状态、胎心等人体健康状态指标,通过GPS定位及5G传输技术,实现症状触发式数据采集与实时回传。

2.2 病情变化预警及云端决策支持平台实时获取心电数据,上传互联网智慧医疗AI人工智能心电系统进行预判。该系统由本院自主研发,通过AI算法模型开发,深度学习超过100余万份经过专家标注的心电图数据,准确性高达95%以上。

2.3 院内联动响应主动医疗救治系统经系统预判为重度异常报告的,将会主动语音呼叫24 h值班医师进行再次判读。人工确诊为重度异常报告的,系统会自动短信或语音电话联系患者及其紧急联系人,同时值班医师紧急联系患者进行问询,判定为急危重症的,医师将指导紧急用药,并通知区域120救护车进行主动转运。救护车上可进行心电监测及部分即时检验(POCT)项目,并快速反馈至本院胸痛中心,启动应急预案,畅通绿色通道,提前通知心导管室做好救治准备工作。

3 急危重症智能防治及主动应对系统的特点急危重症智能防治及主动应对系统特点是患者在家中就可以通过穿戴智能设备长期监测病情;且患者病历数据通过电子信息化储存成个人专属病历资料,使医生对患者的诊治形成“专属服务”;以上这些特点在技术、模式及应用层面进行了创新。

3.1 技术创新急危重症智能防治及主动应对系统基于标准疾病库AI算法,使用院内外数据融合形成慢病监测及预警系统,建立基于软硬件结合的慢病健康状态人工智能辅助评估体系,在技术层面上实现创新。标准疾病库AI算法与慢病监测及预警系统联动,缓解了医生的诊疗压力,也通过对慢病患者实行长时间病情监控,帮助医生及早发现、及早干预,避免了患者突发意外。

3.2 模式创新急危重症智能防治及主动应对系统实现从被动医疗到主动医疗。从以往有突发症状才入院转变为经系统检测到异常即进行线上诊疗干预,效果不佳时主动入院进行线下治疗;从轻问诊模式到精准医疗模式:为每位签约患者建立专属病历资料,整合住院病历、社区健康档案等资料与社区互联互通;从片段干预模式到全程管理模式。智能穿戴设备的应用,长期全天候监测患者病情,通过AI分析、管理;从单一医疗流程向闭环医疗服务转变。患者出院后关注慢病管理团队,慢病管理团队对患者实时随访并协助社区医生远程会诊,一旦病情变化即可入院形成就诊闭环医疗,实现了模式创新,从而更好地缩短首次医疗接触时间。

3.3 应用创新急危重症智能防治及主动应对系统建立患者+医院+急救120联动的全流程闭环应用服务,实现未病先防、急病快治、慢病准治和重病早治。

4 应用价值及意义传统院前急诊急救受限于患者认知及基层医疗机构快速识别、诊断和处理能力,因此,如何提高急危重症筛查和干预能力以减少首次医疗接触时间是改善急性心血管等急危重症预后的关键[14-15]。急危重症智能防治及主动应对系统将监测及干预提前,缩短疾病发作到首次医疗接触时间,实现从被动到主动健康服务的新形态,争抢“黄金时间”降低突发病致残率和致死率。在急危重症防治方面通过对机体动态数据进行采集、监测、分析及评估,有效预警机体急危重症的发生,做到针对性科普并提供及时有效的前期干预方案,避免急危重症的发生与发展,实现早期预防与救治的功能。

5 存在问题及未来展望急危重症智能防治体系依托互联网技术,通过智能穿戴设备与医疗大数据整合提升早期筛查能力,但仍面临多重挑战。核心问题包括:智能设备普及受限于医保支付制度缺位,制约互联网医疗服务应用范围;医疗数据平台互联互通不足,形成信息孤岛;患者隐私保护机制亟待完善。未来需重点突破三方面:一是建立互联网医疗服务医保支付标准,降低使用门槛;二是加速医疗大数据平台研发,破除机构间信息壁垒;三是构建与数据开放适配的信息安全体系。同时,医疗机构需进一步强化服务意识与团队建设,优化管理制度。

相信随着数据采集维度扩展,疾病防治模式将实现从被动救治向主动健康管理的转型,尤其在心脑血管疾病领域,通过预防性干预降低发病率,最终形成覆盖全生命周期的智能健康服务体系。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 颜利晶、苏英茹: 论文撰写、文献查阅、资料收集;沈波:技术指导、研究经费资助;魏捷:论文修改;葛名欢、贺华:行政及技术支持和指导;冯加锐:论文构思、研究设计、实施研究、对文章的知识性内容进行审阅

| [1] | 葛鹏楠, 赵雨, 韩彩欣. 互联网医疗政策的执行问题和对策: 基于史密斯模型的分析[J]. 卫生经济研究, 2021, 38(1): 17-21. DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2021.01.024 |

| [2] | 廖生武. 互联网+背景下区域医联体医疗质量管理创新服务模式研究[J]. 中国卫生质量管理, 2019, 26(3): 126-129. DOI:10.13912/j.cnki.chqm.2019.26.3.35 |

| [3] | 江秋影, 王宗忠, 曹倩雯, 等. 互联网医疗对患者就医方式的影响研究[J]. 科技与创新, 2021(2): 151-152. DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2021.02.058 |

| [4] | 冯瀛尹, 张世翔, 黄天翔. 应用互联网医疗提升老年人慢性病管理效率的策略研究[J]. 中国公共卫生管理, 2024, 40(2): 259-263. DOI:10.19568/j.cnki.23-1318.2024.02.0025 |

| [5] | 崔慧敏. 急诊绿色通道对急性心脑血管疾病患者生存率及临床疗效的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2019, 4(25): 150-151. DOI:10.19347/j.cnki.2096-1413.201925063 |

| [6] | 蔡丽波, 李留长, 刘键. 规范的院前急救对急性脑血管疾病患者抢救效果的影响[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2020, 8(35): 186, 191. DOI:10.16282/j.cnki.cn11-9336/r.2020.35.137 |

| [7] | 陈友兰, 伍啸青, 林艺兰, 等. 2017—2022年福建省厦门市居民急性心脑血管疾病监测结果[J]. 现代疾病预防控制, 2024, 35(7): 518-522. DOI:10.13515/j.cnki.hnjpm.1006-8414.2024.07.008 |

| [8] | 刘勇. 急性心脑血管疾病患者的院前急救分析[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2018, 6(26): 52-53. DOI:10.16282/j.cnki.cn11-9336/r.2018.26.034 |

| [9] | 李淑刚. 急性心脑血管疾病患者的院前急救分析研究[J]. 中国实用医药, 2015, 10(21): 268-269. DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2015.21.194 |

| [10] | 侯义勇, 谢春巧. 胸痛中心持续改进机制对急性ST段抬高型心肌梗死患者救治效率及近期预后的影响[J]. 临床医学研究与实践, 2024, 9(27): 195-198. DOI:10.19347/j.cnki.2096-1413.202427049 |

| [11] | 孙晓臣, 曾欣星, 罗溶. 青浦区胸痛中心建设对急性ST段抬高型心肌梗死患者救治疗效及预后研究[J]. 创伤与急危重病医学, 2024, 12(04): 212-215. DOI:10.16048/j.issn.2095-5561.2024.04.04 |

| [12] | Yoo WJ, Ahn S, Chae B, et al. Computed tomography coronary angiography after excluding myocardial infarction: high-sensitivity troponin versus risk score-guided approach[J]. World J Emerg Med, 2023, 14(6): 428-433. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2023.094 |

| [13] | Huang BT, Cheng YH, Yang BS, et al. The influence of pressure injury risk on the association between left ventricular ejection fraction and all-cause mortality in patients with acute myocardial infarction 80 years or older[J]. World J Emerg Med, 2023, 14(2): 112-121. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2023.026 |

| [14] | 陈鹏, 李萍, 杨雲天, 等. 5G信息平台医联体间急危重症救治模式初探[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(3): 427-430. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.03.030 |

| [15] | 何小军, 张国强, 马岳峰. 急危重症医学研究热点与发展方向[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(8): 1020-1023. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.08.002 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34