在我国,交通事故、坠落和意外伤害逐年增加,各种突发公共卫生事件、大规模创伤应急事件也常有发生;每年6 200万人因伤就医,500万人因伤致残,70~80万人因伤致死。尤其多发创伤已成为45岁以下人群第一死因[1-3]。完善各级创伤中心和创伤救治体系建设,降低病死率,是我国、我省面临的艰巨任务[2-5]。不同于欧美国家依靠独立的创伤救治中心和体系[6-8],我国国家创伤医学中心以及浙江、重庆等地推进的、依托综合医院建设创伤中心的“中国模式”,可有效的降低严重创伤的病死率[2, 9-13]。其中,综合医院的急诊科救治是非常重要的核心环节,急诊的救治能力很大程度上决定了救治的成败。因为严重创伤急救具有很强的时效性,救治成功率与救治时间和救治模式密切相关 [12-14]。

山西省各地人口和医疗资源分布不均,各地创伤救治能力参差不齐。充分了解各地急诊救治能力,合理配置急救资源显得十分必要和迫切。本研究调查分析了山西省各地急诊资源、急救技术、救治模式等现状,为卫生资源合理分配、各级创伤中心建设或设置、突发公共卫生事件应急救援提供政策制定和管理依据。并有利于整合资源、优化流程,降低创伤的致残率和致死率。

1 资料与方法 1.1 研究对象山西省内进行创伤中心建设的各医疗机构中,各地市县区二级以上部分医院和急救中心。

1.2 研究内容 1.2.1 医院一般资料医院级别、床位数、职工人数等。

1.2.2急诊科设置:急诊科及急诊外科的设置及固定人员、复苏单元及床位;有无抢救室及床位;有无急诊手术室及开展手术种类;有无急诊监护室、急诊病房及床位等。

1.2.3 急诊服务能力三年急诊接诊量;有无急诊信息化系统;院前120急救链接模式;抢救器材及设备(可视喉镜、除颤仪、床旁B超、加温设备、转运呼吸机、纤维支气管镜、ECOM、CRRT);是否开展深静脉置管、呼吸机治疗、胸腔闭式引流、血气分析、动脉球囊阻断技术、髓腔内输液等技术。

1.2.4 创伤一体化救治模式(1)其核心科室是以急诊为主还是其他科为主。(2)急诊影像数据:有无急诊DR/CT/超声,距离/时间半径;能否24 h开放;有无急诊DSA、MRI等。

1.2.5 输血科数据有无单独输血科、血库;能否在半小时取血、能否输血小板;输血困难的原因是什么。

1.2.6急诊创伤救治的障碍或瓶颈是什么。

1.3 研究方法本研究采取问卷调查法。收集研究对象的相关数据,结合现场或电话访谈对相关数据和情况进行核实和分析。具体步骤如下。

1.3.1 设计调查问卷在创伤中心建设现状调查表中设计相关急诊救治设置及救治技术等内容

1.3.2 问卷发放与收集向进行创伤中心建设的市县区二级以上医疗机构发放问卷,并收集。

1.3.3 电话或现场访谈对其中的部分有疑惑的数据进行电话访谈或者现场确认。

1.4 统计学方法对收集的样本数据进行统计学分析。率的比较用χ2检验;定量资料以均数±标准差(x ± s)表示,先进行正态分布检验,正态分布用成组t检验,非正态数据用非参数检验的Mann-Whitney U检验,以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果本次调查时间为2020年01月至2022年12月,共收集到65家医院资料(其中21家为进行高级创伤中心建设的地市级医院,44家为进行一般创伤中心建设的县区级医院),涉及山西省所有11个地市。

2.1 医院一般资料在21家地市级医院中,床位平均1 390张/家(表 1)。职工人数平均2122人/家(表 2)。床位/职工人数比值从0.71到0.49不等,平均0.66。

| 床位(张) | 150~300 | 300~500 | 500~1000 | 1000~2000 | 2000~2500 |

| 地市级(n=21) | 19(4/21) | 62(13/21) | 19(4/21) | ||

| 县区级(n=44) | 36.4(16/44) | 31.8(14/44) | 31.8(14/44) |

| 职工(人) | 180~500 | 500~1 000 | 1 000~2 000 | 2 000~3 000 | 3 000~4 200 |

| 地市级(n=21) | 52.4(11/21) | 33.3 (7/21) | 14.3(3/21) | ||

| 县区级(n=44) | 47.7(21/44) | 45.5(20/44) | 6.8(3/44) |

44家县区级医院平均床位404.8张/家,职工人数平均580人/家。床位/职工人数比值从1.28到0.43不等,平均0.70。

2.2 急诊科相关数据 2.2.1 急诊科医护人数及其中的急诊外科医师人数21家地市级医院急诊科医护人数平均65.4人;设置急诊外科的医院占比90.5%(19/21),19家医院急诊外科医师平均人数8.4人(表 3),在急诊人员总人数中占比仅为12.8%。各医院急诊外科医师的配置差别较大(表 4)。44家县区级医院急诊科医护人数平均23.0人;设置急诊外科的医院占比84.1%(37/44),急诊外科医师平均人数5.6人;在急诊总人数中占比为24.3%(5.6/23)(表 3)。47.7%的医院急诊外科医师在2~5人之间, 部分医院没有单独的急诊外科医生(表 4)。

| 指标 | 急诊科医护平均人数(人) | 急诊外科医师平均人数(人) | 急诊外科医师人数在急诊人数中平均占比(%) | 急诊外科平均床位(张) |

| 地市级(n=19) | 65.4 | 8.4 | 12.8 | 13.7 |

| 县区级(n=37) | 23.0 | 5.6 | 24.3 | 7.5, |

| 注:其中n=有急诊外科设置的医院数 | ||||

| 指标 | 0人 | 2~5人 | 6~10人 | 11~18人 |

| 地市级(n=21) | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 33.3 |

| 县区级(n=44) | 15.9 | 47.7 | 36.4 |

本次调查急诊科有无设置复苏单元、抢救室、急诊监护室、急诊病房及急诊手术室及相关床位设置(表 5、表 6)。在21家地市级医院中,少数不具备复苏单元、急诊监护室和急诊手术室。尽管44家县区级医院,均设置有抢救室,但设置复苏单元和急诊监护室的仅有75%,设置急诊病房的有88.6%,平均床位数均低于地市级医院;设置有急诊手术室的更少(52.3%),所开展手术类型不一,有清创、骨科、普外及神外手术。

| 急诊设置或布局 | 地市级急诊(%,n/21) | 县区级急诊(%,n/44) |

| 复苏单元 | 81.00(17/21) | 75.00(33/44) |

| 抢救室 | 100.00(21/21) | 100.00(44/44) |

| 急诊监护室 | 95.20(20/21) | 75.00(33/44) |

| 急诊病房 | 100.00(21/21) | 88.60(39/44) |

| 急诊手术室 | 85.70(18/21) | 52.30(23/44) |

| 指标 | 地市级急诊 | 县区级急诊 | 二者比较 |

| 抢救室 | 9.3(n=21) | 4.7(n=44) | P﹤0.05 |

| 急诊监护室 | 7.2(n=20) | 3.5(n=33) | P﹤0.05 |

| 急诊病房 | 17.5(n=21) | 11(n=39) | P﹤0.05 |

| 注:其中n=有该项设置的医院数 | |||

各医院大多能配置急诊影像设备或满足急诊检查所需,且多在急诊区域, 但绝大多数非急诊专有。急诊DSA的开展有局限性,尤其县级医院,仅有36.4%的医院开展(表 7)明显低于地市级(χ2=11.308,P﹤0.05);急诊核磁开展的也少,低于地市级(χ2=5.824,P﹤0.05)。从检查最大转运半径分析,多数(75.4%,49/65)距离在100 m以内,9.2%(6/65)在150~200 m,15.4%(10/65)在250~600 m。

| 指标 | 急诊放射或DR | 急诊B超 | 急诊CT | 急诊DSA | 急诊MRI |

| 地市级(n=21) | 95.2(20/21) | 95.2(20/21) | 95.2(20/21) | 81.0(17/21) | 90.5(19/21) |

| 县区级(n=44) | 97.7(43/44) | 97.7(43/44) | 95.5(42/44) | 36.4(16/44) | 61.4(27/44) |

急诊科具有信息系统的不足85%,且大多借助门诊系统,缺乏急诊医嘱、急诊输血等功能。与院前实现信息互联的医院有限,其中通过电脑系统进行信息互联的少于30%,其余多是电话或微信联系。(见表 8)。

| 指标 | 地市级医院(%,n=21) | 县区级医院(%,n=44) | 备注 |

| 具有急诊系统 | 76.2(16/21) | 84.1(37/44) | 多借助门诊系统 |

| 与院前互联 | 61.9(13/21) | 81.8(36/44) | |

| 通过系统互联的 | 28.6(6/21) | 29.5(13/44) | 大多是电话或微信联系 |

| 能与院内系统互联 | 80.9(17/21) | 90.0(40/44) |

急救车120调度模式,常见有三种模式,见表 9。

| 指标 | 地市级医院(%,n=21) | 县区级医院(%,n=44) | 合并分析120调度模式(%,n=65) |

| 仅依赖于院前120救护车 | 38.1(8/21) | 27.2(12/44) | 31 (20/65) |

| 仅依赖院内120救护车 | 19.1(4/21) | 36.4(16/44) | 31 (20/65) |

| 二者兼有 | 42.8(9/21) | 36.4(16/44) | 38 (25/65) |

收集近3年每家医院的急诊量。21家地市级医院急诊量年均3.96万人次/家vs.44家县区级医院年均1.37万人次/家(Z=-4.244,P < 0.01),急诊量具体分布见表 10。其中接诊创伤患者人数,地市级医院年均1.07万人次/家vs.县区级医院年均0.33万人次/家(Z=-5.001,P﹤0.01),分别占到急诊总人数的27.0%和24.09%。由于各县域人口差异大,通过与各县区服务人口比较,县区级医院平均每年急诊量占服务人口之比为3.95%。

| 治疗 | 4万~10万 | 1.5万~4万 | 0.5万~1.5万 | <0.5万 |

| 地市级 | 47.6(10/21) | 28.6(6/21) | 23.8(5/21) | |

| 县区级 | 38.64(17/44) | 40.91(18/44) | 20.45(9/44) |

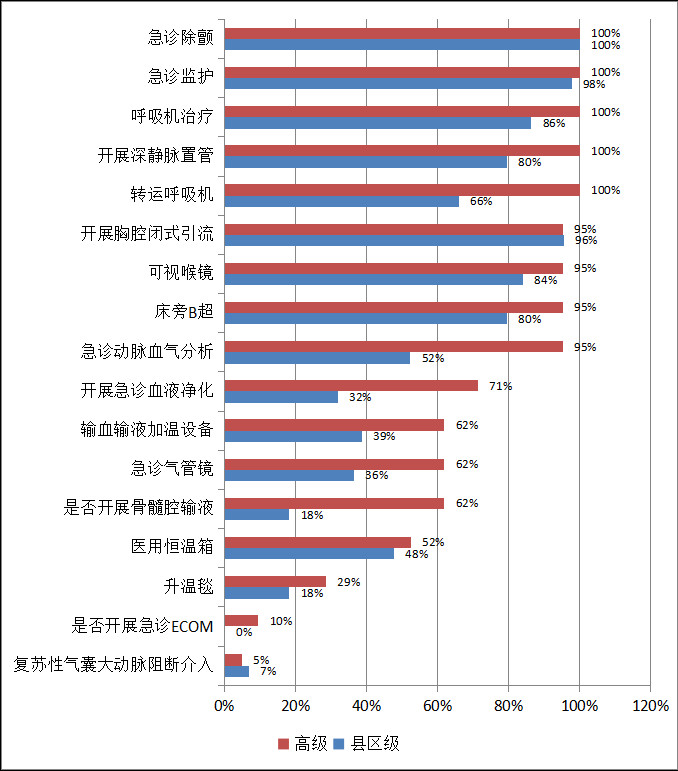

本次研究对急诊急救技术或相关设备的调查结果如图 1。呼吸道管理技术方面,采用可视喉镜辅助急诊气管插管的医院有95.2%(地市级)和84.1%(县区级);地市级医院较好地开展了急诊呼吸机治疗,而在县区级只有86.4%,且仅有65.9%的有转运呼吸机;急诊气管镜的开展较差(地市级61.9%,县区级36.4%)。

|

| 图 1 急诊技术开展情况 |

|

|

循环管理方面,开展急诊深静脉置管的县区级医院只有79.5%;开展骨髓腔输液的医院则更少。

县区级医院在床旁病情评估方面不理想,79.5%开展床旁B超,52.3%开展急诊动脉血气分析。开展胸腔闭式引流的医院在95%以上;开展急诊血液净化的地市级医院占到71.4%,县区级的仅有31.8%;多数医院没有开展复苏性动脉球囊阻断介入技术和急诊ECOM技术。

在重症患者体温保护上,地市级和县区级医院有输血输液加温设备的不多(61.9% vs.38.6%),有医用恒温箱(52.4% vs.47.7%)、升温毯的(28.6% vs.18.2%)的占比更少。

2.5.3 急诊输血情况快速输血能力可影响严重创伤出血患者的最终救治效果。对于山西省急诊输血能力的调查结果见表 11。

| 指标 | 有输血科 | 有血库 | 可在半小时内输血 | 能够输血小板 |

| 地市级 | 100(21/21) | 100(21/21) | 95.2(20/21) | 95.2(20/21) |

| 县区级 | 90.9(40/44) | 79.5(35/44) | 84.1(37/44) | 77.3(34/44) |

在创伤救治体系建设中,了解医院规模,有助于开展多医院协同救治,提高严重创伤的救治成功率[15]。高级创伤中心的建设以地市级以上医院为主,大多(62%)床位在1 000~2 000张之间,职工人数大多(52%)在1 000-2 000人之间。床位/职工占比越高,反映医疗的效率越高。省级医院的床位都在2 000张以上,但床位/职工之比较高的却是一些市级医院,可能与省级医院的教学科研岗较多有关。

县区级医院的平均床位404.8张/家,从180张~800张均匀分布,主要与其所处地理位置和人口密度有关。而床位较少的医院服务人口较少(5万~10万),但是多位于山区,路途不便,创伤中心建设更加必要。

对于严重创伤急救,无论采取MDT模式还是急诊创伤为主的实体模式,急诊外科的建设和人员配备及技术提高,都是非常重要的[16]。在本调查中,地市级医院急诊外科人员占比并不高,县区级医院则更少,5人及以下的占到63.6%。有些医院没有明确的急诊外科人员,对于创伤中心建设和创伤救治一体化是有影响的。在其他一些省份,也存在急诊外科弱小的问题,应该提倡急诊外科人员的大力补充和学科建设[17-19]。

只有部分地市级医院有急诊手术室和复苏单元;县区级医院的急诊监护室、复苏单元和急诊手术室的占比更少。对严重创伤的急诊救治有潜在不利影响,达不到创伤中心建设的标准。急诊或创伤复苏单元是院内早期评估和复苏严重创伤的主要区域,能够最大限度保障快速抢救[20-21]。可以减少转运损伤、开展快速床旁检查、介入止血甚至进行救命手术,已成为创伤中心建设的核心内容[22]。大力发展复苏单元甚至急诊手术室,有利于急救前移。

急诊影像配置,绝大多数并非急诊专有。多数(75%)距离在100米以内。部分医院的转运半径较远,不利于抢救。县区级医院的急诊DSA和急诊磁共振仪的配置率更低(36.4%和61.4%),应该增加支持力度。

信息化建设可以促进创伤重症的一体化救治和救治质量控制。院前、急诊和院内MDT或创伤外科形成重症救治一体化,可以极大缩短救治环节的时间消耗,提高救治成功率[11-12, 21-25]。虽然多数医院具有急诊系统,但大多借助门诊系统,缺少诸多急诊功能,如急诊分诊及病情分类、医嘱及护理系统,也缺少输血系统等,不能满足急救一体化的登记、质控等要求。主要归因于经费缺乏和急诊人员的不重视。院前互联的系统不完善,多是电话或微信联系,不能有较完整、系统的信息,也反映在山西省院前的创伤救治预警率仅为1.82%(2022年),而同期全国的预警比率为15.11%。

合理的120调度,对于缩短救治半径、塑造黄金救治1 h都是非常重要的[23, 26-27]。在本次调查结果中,31%的医院主要依赖院内的120,与院前联系的就紧密;31%的医院主要依赖院外的120,影响转运的因素较多,难以统一就近调度、无法很好地实现院前-院内信息互联等。

在急诊服务能力方面,县区级医院平均急诊量(1.37万人次/年),远低于地市级(3.96万人次/年)。在县区级医院中接诊量也能相差22倍之多(原平市第一人民医院年均3.86万人次,保德县人民医院仅为0.17万人次)。在偏远山区人口少的县医院,就诊量偏少,势必影响科室的人员配置和救治水平。县区级医院的平均就诊量在服务人口中的占比均值是3.95%。低于这个值的医院,可能反映当地救治水平有限或转出患者较多。

急诊科配备的急救设备或开展的急救项目反映一个医院的急诊救治能力,新的急救设备可以提高抢救成功率[20-21]。急救设备的配置与当地的经济水平、医院的重视程度和人员的技能等因素有关系。在县区级医院开展的项目欠缺较多,有6项开展在66%~86%。而在急诊气管镜检查、急诊血液净化和骨髓腔输液,地市级和县级医院开展的均较差。对于一些近年来新的急救技术,比如体温保护、复苏性动脉球囊阻断和急诊ECOM,各地开展得更少,说明山西省急诊急救技术的更新整体与国内先进地区有差距,需要尽快赶上。

引起严重创伤患者死亡的一个主要因素是出血性休克,快速充分的急诊输血直接影响救治成功率[21, 28]。对于输血时间,质控标准一般要求30 min以内,实际工作中大多在40 min左右;其主要原因在于血源紧张和血小板的提前预约,尤其部分医院没有血库储备血液,存在输血时间偏长的问题。需要优化输血流程,也需要呼吁社会加强献血并对血源统筹协调。

总之,影响急诊救治的瓶颈,主要集中在:(1)人才短缺,技术水平不高。急诊队伍不健全、不稳定。需要通过提高待遇、职业规划、政府重视和政策倾斜来改善;增加技术培训,更新救治理念。(2)学科不健全。急诊科定位狭小、设备短缺或老化,需要更新和完善。增加急诊科场地与布局、进行复苏单元和EICU建设。(3)急救体系不完善。需要通过信息网络和流程优化,构建区域内部门之间预警救治体系,增加信息共享和分级协作。(4)完善真正的急诊信息化建设。实现院前院内互联,并进行急诊创伤救治质控。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 冯贵龙、田晓曦:论文撰写与修改;冯贵龙、张嘉利:选题设计、论文修改;闻伟敬、童宇平:资料收集与论文修改;田晓曦、冯杰:数据统计与论文修改

| [1] | Zhou MG, Wang HD, Zeng XY, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: a systematic analysis for the global burden of disease study 2017[J]. Lancet, 2019, 394(10204): 1145-1158. DOI:10.1016/S0140-6736(19)30427-1 |

| [2] | 周靖, 王天兵, 姜保国. 中国创伤救治体系的现状与发展[J]. 中华外科杂志, 2022, 60(12): 1045-1048. DOI:10.3760/cma.j.cn112139-20220429-00192 |

| [3] | 姜保国. 我国创伤体救治体系建设的现状与思考[J]. 中华医学杂志, 2019, 99(43): 3382-3384. DOI:10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.43.005 |

| [4] | 中华医学会创伤学分会. 中国区域性创伤救治体系建设的专家建议[J]. 中华外科杂志, 2015, 53(8): 571-573. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2015.08.003 |

| [5] | 寇玉辉, 殷晓峰, 王天兵, 等. 严重创伤救治规范的研究与推广[J]. 北京大学学报(医学版), 2015, 47(02): 207-210. DOI:10.3969/j.issn.1671-167X.2015.02.004 |

| [6] | Nathens AB, Brunet FP, Maier RV. Development of trauma systems and effect on outcomes after injury[J]. Lancet, 2004, 363(9423): 1794-1801. DOI:10.1016/S0140-6736(04)16307-1 |

| [7] | Dijkink S, Nederpelt CJ, Krijnen P, et al. Trauma systems around the world: a systematic overview[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2017, 83(5): 917-925. DOI:10.1097/TA.0000000000001633 |

| [8] | David JS, Bouzat P, Raux M. Evolution and organisation of trauma systems[J]. Anaesth Crit Care Pain Med, 2019, 38(2): 161-167. DOI:10.1016/j.accpm.2018.01.006 |

| [9] | 中国创伤救治联盟. 中国城市创伤救治体系建设专家共识[J]. 中华外科杂志, 2017, 55(11): 830-833. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2017.11.002 |

| [10] | 陈逍堃, 林维成, 张鹏, 等. 创伤急救体系的发展与现状[J]. 北京大学学报(医学版), 2017, 49(2): 368-371. DOI:10.3969/j.issn.1671-167X.2017.02.034 |

| [11] | 杜哲, 都定元, 黄光斌, 等. 综合医院创伤中心模式治疗严重创伤患者疗效的多中心研究[J]. 中华创伤骨科杂志, 2020, 22(08): 703-706. DOI:10.3760/cma.j.cn115530-20200717-00472 |

| [12] | 杜哲, 黄伟, 王志伟, 等. 多学科协作诊疗模式在严重创伤患者救治中的应用[J]. 北京大学学报(医学版), 2020, 52(2): 298-301. DOI:10.19723/j.issn.1671-167X.2020.02.017 |

| [13] | 王天兵, 李明, 杜哲, 等. 创伤中心建设中的医疗质量控制[J]. 中华创伤杂志, 2019, 35(3): 212-215. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2019.03.005 |

| [14] | 姜保国. 我国创伤救治面临的挑战[J]. 中华外科杂志, 2015, 53(6): 401-404. DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2015.06.001 |

| [15] | 赵小纲, 何晓娣. 严重创伤初始救治: 从多学科合作到多医院协同[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(5): 517-519. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.05.001 |

| [16] | 中国医师协会急诊医师分会, 中华医学会急诊医学分会, 中国急诊专科医联体. 复苏中心建设与管理急诊专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2024, 33(4): 463-469. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2024.04.003 |

| [17] | 程晓斌, 黄坚, 毕玉田, 等. 重庆市院内创伤急救队伍及工作现况调查[J]. 解放军医院管理杂志, 2013, 20(9) 876-877, 880. DOI:10.16770/j.cnki.1008-9985.2013.09.010 |

| [18] | 刘中民. 急诊创伤外科建设与创伤救治组织系统[J]. 中华急诊医学杂志, 2010, 19(5): 559-560. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2010.05.031 |

| [19] | 杜工亮, 马龙洋, 党星波, 等. 陕西省创伤救治体系及创伤中心建设构想[J]. 中华创伤杂志, 2019, 35(8): 677-681. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2019.08.002 |

| [20] | 党星波, 杜工亮, 马龙洋. 创伤复苏单元的特征及建设要点[J]. 中华创伤杂志, 2021, 37(12): 1057-1061. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20210822-00453 |

| [21] | 张连阳, 谭浩, 李阳, 等. 我国医院创伤救治能力建设现状[J]. 解放军医药杂志, 2013, 25(7): 6-9. DOI:10.3969/j.issn.2095-140X.2013.07.002 |

| [22] | 梁寓楠, 戴晶, 滕玥, 等. 创伤综合救治模式的探索与实践[J]. 中华急诊医学杂志, 2024, 33(5): 594-598. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2024.05.002 |

| [23] | 张玲, 张进军, 王天兵, 等. 严重创伤院前救治流程: 专家共识[J]. 创伤外科杂志, 2012, 14(4): 379-381. DOI:10.3969/j.issn.1009-4237.2012.04.037 |

| [24] | Yin XF, Wang TB, Zhang PX, et al. Evaluation of the effects of standard rescue procedure on severe trauma treatment in china[J]. Chin Med J, 2015, 128(10): 1301-1305. DOI:10.4103/0366-6999.156768 |

| [25] | 陈利群, 陈国锋, 李子龙, 等. 中国县级区域创伤三级救治网络体系建设模式探讨[J]. 中华创伤杂志, 2020, 36(12): 1067-1070. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20200903-00579 |

| [26] | 刘畅, 肖镭, 荆琳, 等. 区域性创伤救治体系中郑州市"1小时创伤急救圈" 模式初步探索[J]. 中华创伤杂志, 2022, 38(4): 354-358. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20211016-00534 |

| [27] | 张立创, 张扬, 崔永刚, 等. 中国区域创伤救治体系地理布局探讨[J]. 中华创伤杂志, 2022, 38(6): 558-562. DOI:10.3760/cma.j.cn501098-20220107-00024 |

| [28] | Evans JA, van Wessem KJP, McDougall D, et al. Epidemiology of traumatic deaths: comprehensive population-based assessment[J]. World J Surg, 2010, 34(1): 158-163. DOI:10.1007/s00268-009-0266-1 |

2025, Vol. 34

2025, Vol. 34