基层医疗是我国医疗卫生体系的基础,也是国家卫生健康工作的重点[1]。基层医疗卫生机构通常包括乡镇/街道卫生院、社区卫生服务中心/站、村卫生室、门诊部、诊所和医务室等[2],它们在保障基本医疗卫生服务、提高人民群众健康水平中发挥了不可替代的作用,也常常参与了医疗急救服务。

我国基层医疗急救服务体系已初步建立,但仍存在急救站点不足、急救设备设施简单、急救队伍不稳定、人员数量不足和专业素质不高等问题,综合急救能力有待进一步提升[3-5]。自2018年开始国家卫生健康委每年组织“优质服务基层行”活动,明确要求基层医疗机构提升急诊急救能力,加强院前急救、医院急诊和应急能力建设[6]。2021年浙江省卫生健康委印发《关于实施医疗卫生“山海”提升工程助推山区26县跨越式高质量发展意见的通知》,提出了相对欠发达地区基层急救体系建设和能力提升的目标。2022—2023年国家卫生健康委对乡镇卫生院、社区卫生服务中心/站、村卫生室等基层医疗机构的急救能力提出新要求[7-8]。浙江省医疗质量“强基提质培优”行动方案(2023—2025年)提出,乡镇卫生院/社区卫生服务中心、村卫生室/社区卫生服务站需强化急诊急救设备配置,建立乡村急救绿色通道,普及急救知识,提高乡村医生应急处置水平,提升基层医疗机构急救能力[9]。2024年9月国家卫生健康委等14个部委联合发布《关于推进健康乡村建设的指导意见》,要求学习运用“千万工程”经验,不断提升健康乡村建设实效[10]。

浙江省急诊医学质量控制中心联合相关学协会于2020年开始组织全省范围的调查,先后对县域医共体牵头单位、医共体成员单位、村卫生室/社区卫生服务站的急救能力进行了调研[11-12]。2022年成立了乡村与社区医疗急救能力建设专项工作小组,组织相关专家进行广泛讨论、形成共识,为各地的发展提供参考。

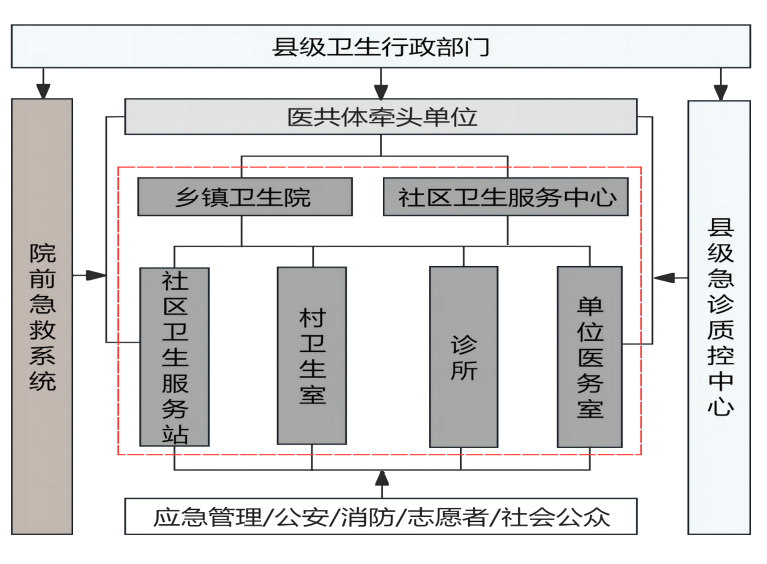

1 组织管理 1.1 组织架构县域医疗急救体系是在卫生行政部门的统一规划下,以县、乡、村三级医疗机构和急救中心、急救站为主体,联合社会力量为区域提供高效便捷的医疗急救服务,全力保障人民群众的生命健康安全。县级卫生行政部门主导医疗急救体系建设,县急诊、院前急救质量控制中心负责持续质量改进,医共体牵头单位承担县域内急危重症的集中救治[9]。乡村与社区医疗机构对急危重症患者做到早期识别、初步急救和协助快速安全转运,同时参与突发公共事件的应急处置。院前急救系统负责现场急救和快速安全地转运患者[6]。应急管理、公安、消防救援等部门和社会团体,以及急救志愿者、普通民众都是县域医疗急救体系的重要组成部分,充分体现了全民急救的理念。县域医疗急救体系的架构见图 1。本共识主要针对乡、村两级基层医疗机构的急救能力提升。

|

| 图 1 县域医疗急救体系的架构图 |

|

|

乡村和社区医疗机构承担早期急救职责,要制定急救相关的制度。加强急救设备/设施/药品管理、医务人员急救能力培训、急危重症患者抢救、急诊质量持续改进等制度的落实。通过制定和遵循急危重症抢救的流程,提升救治的规范性,有效缩短急救时间,不断提高急救能力[7-8, 13]。

2 急救能力保障要素 2.1 空间布局乡镇卫生院、社区卫生服务中心急诊区域的整体布局和通道设置合理,满足实际所承担急诊服务的需求,标识醒目,符合方便患者就诊、抢救和转院的原则[14]。急诊抢救室面积宜大于15 m2,配备1张抢救床。村卫生室、社区卫生服务站应配备1张诊疗床。

2.2 设备设施与药品乡村与社区医疗机构应配置基本的急救设备、设施和药品,并进行有效的管理维护,有条件的医疗机构可以根据实际需求、在此基础上增加配置[7-8, 13]。具体建议见表 1、表 2。

| 设备 | 村卫生室/社区卫生服务站 | 乡镇卫生院/社区卫生服务中心(升级) |

| 基本设备 | 诊疗床、急救箱a | 抢救床、抢救车b |

| 气道与呼吸管理 | 听诊器、供氧设备(钢瓶/制氧机)、呼吸球囊-面罩、指脉氧仪 | 气管插管装置、环甲膜穿刺材料c、胸腔穿刺包、呼吸机、吸引器、雾化吸入设备 |

| 循环管理 | 血压计、自动体外除颤仪(AED)、静脉输液器材 | 多功能监护仪、除颤仪、深静脉穿刺包、微量注射泵、骨髓腔输液装置c、心肺复苏机c |

| 创伤急救 | 绷带、无菌纱布 | 清创缝合包、颈托、夹板、骨盆带 |

| 辅助检查 | 心电图机d、血糖仪 | 血常规、血型鉴定、急诊生化、心肌标志物、超声机、DR机 |

| 其他 | 体温计 | 洗胃机 |

| 注:a急救箱是指配备基本急救设备、耗材和药品而方便出诊服务的工具箱;b抢救车是指集中、规范放置急救设备、耗材和药品的台车;c有条件选配;d鼓励接入区域心电远程会诊网络 | ||

| 急救药品 | 村卫生室/社区卫生服务站 | 乡镇卫生院/社区卫生服务中心(增加) |

| 基本药物 | 生理盐水、5%葡萄糖注射液 | 碳酸氢钠注射液 |

| 呼吸系统 | 吸入型支气管扩张剂 | 茶碱类针剂 |

| 循环系统 | 肾上腺素针剂、阿司匹林片、氯吡格雷片、硝酸酯类片剂、降压药片剂 | 去甲肾上腺素针剂、异丙肾上腺素针剂、多巴胺针剂、洋地黄类针剂、胺碘酮针剂、利多卡因针剂、呋塞米针剂、硝酸甘油针剂、替格瑞洛片、他汀类片剂 |

| 创伤急救 | / | 氨甲环酸针剂 |

| 其他 | 阿托品针剂、糖皮质激素类针剂 | 地西泮/咪唑安定针剂、质子泵抑制类针剂、纳洛酮针剂、氯化钾针剂、葡萄糖酸钙针剂 |

信息化技术可有效协调各急救环节间的联动[15],是提高区域急救能力与效率的重要手段[16-17]。乡村与社区医疗机构应具备畅通的通讯网络条件,配置远程急救设备设施,与上级医疗机构、主管部门对接,横向链接120、119、公安交警、应急救援和志愿者等。也可以因地制宜,通过建立微信/钉钉工作群等实现信息互通[18-19]。有条件的地方能对接区域全民健康信息平台,实现医疗服务、检查检验和公共卫生服务信息的共享[20]。

2.4 人员队伍乡村与社区医护人员应主动实施早期急救,积极发挥专业主导作用。因地制宜大力推进乡村与社区医护人员的全员急救培训,包括参与专门的急救知识与技能培训课程、定期到上级医疗机构进修学习等。建议卫生行政部门将基本急救能力作为乡村与社区医护人员考核的内容。乡镇卫生院与社区卫生服务中心定期对村卫生室、社区卫生服务站进行急救业务指导与培训[21],组织急救和应急救援演练,参加上级部门的急救工作会议。进一步健全机制,大力推动城市医疗的人力资源向城乡基层下沉,提升乡村医疗急救能力[22-23]。

2.5 急救技术乡村和社区医疗机构是早期急救的重要力量,尤其对于心脏骤停、脑卒中、急性胸痛、严重创伤等时间依赖性疾病尤为重要[24]。乡村与社区医护人员应掌握基本的急救知识和技术,熟悉急救设备使用,具备应急救援能力,对急危重症作出快速评估、急救处置和安全转运[7-8, 13]。乡村与社区医疗机构需要开展的基本急救技术/能力见表 3。

| 急救技术 | 村卫生室/社区卫生服务站 | 乡镇卫生院/社区卫生服务中心(升级) |

| 心肺复苏 | 胸外心脏按压、球囊-面罩通气、自动体外除颤仪(AED)使用 | 手动除颤、高级气道建立、常用复苏药物使用、心肺复苏机使用a |

| 气道与呼吸管理 | 海姆立克急救法、手法开放气道、氧气疗法 | 气管插管、环甲膜穿刺术、机械通气、胸腔穿刺术 |

| 循环管理 | 心电图检查、静脉输液技术 | 深静脉穿刺置管术、骨髓腔输液技术a |

| 外伤急救 | 止血、包扎、固定、搬运 | 清创术、颈托和骨盆带使用 |

| 常见急症处理能力 | 过敏性休克急救、急性脑卒中和急性心肌梗死的早期识别 | 急性脑卒中和急性心肌梗死的早期处理,哮喘、癫痫、消化道大出血、低血糖、创伤、急性中毒(含洗胃)等的初步处理 |

| 注:a为有条件掌握 | ||

乡村与社区医疗机构需要建立常见急症的急救处置流程,主要针对心脏骤停、昏迷、气道与呼吸异常、血压异常、急性胸痛、严重创伤、急性中毒、过敏性休克等危急情况。

现场急救应确保环境安全,尽快将患者脱离危险环境[25]。及时呼叫120、上级医院的帮助,通过信息化技术获得远程协助以提高救治能力。快速评估并维持基本生命体征,及时安全转运[26]。

3 急救网络 3.1 医疗急救网络统筹县级医院、乡镇卫生院/社区卫生服务中心、村卫生室/社区卫生服务站、诊所/医务室的医疗资源,与院前急救系统紧密联动,发挥智慧信息系统在乡村与社区急救中的作用[27-28]。畅通急诊绿色通道,提高转诊时效[29-30]。

3.2 社会急救网络整合各种社会资源包括公安民警、消防救援等特殊行业人员及民间救援组织、志愿者等参与急救[31]。联合红十字会加强对公众的急救知识科普,提高全社会急救意识与急救能力,充分发挥公众救援的力量[32]。

4 社会服务 4.1 公众教育对公众普及急救知识是各级医疗机构的共同责任[33-34]。重点对象包括志愿者、公安民警、消防救援人员、学校师生、导游、乡村与社区干部等。利用广播、电视、报刊、微信、健康教育宣传栏(屏)、乡村急救科普大讲堂、“健康小屋”等多渠道、多形式开展。建议把急救知识和技能培训纳入中小学生义务教育的课程[35]。

4.2 应急救援乡村与社区医疗机构是紧急医学救援体系的组成部分,应制订突发公共事件应急响应预案,开展培训与演练。第一时间预警和响应,收集相关信息,及时报告上级部门。开展现场检伤分类、初步评估和基础生命支持,配合做好伤病员的安全转运[36]。

4.3 建言资政乡村与社区医疗机构应主动为当地政府的政策制定建言献策,进一步完善急救体系,增强乡村与社区医疗力量,改善医疗空间、设备、设施和药品等条件[37-39]。

5 质量控制县级急诊急救的质控中心在卫生行政部门指导下,负责乡村与社区医疗急救的质量控制工作,加强医护人员的规范培训,关注急救相关资源的配置、急诊医疗服务过程和结局指标,开展持续质量改进活动[40-43]。

执笔人:黄明伟(金华市中心医院)、景道远(金华市中心医院)、张茂(浙江大学医学院附属第二医院)

编写专家(以姓名拼音排序):曹伟中、陈锷峰、陈剑平、陈健良、陈铁江、陈望龙、陈向成、范兴恳、傅庆洋、何方南、胡培阳、黄崇林、黄锡通、江虹、江利冰、蒋守银、雷伟、李琦、梁光珠、柳月珍、潘群婕、潘曦明、齐文旗、盛燚、王黎卫、王舟波、吴鑫虎、谢璐涛、徐小星、徐郁颖、杨丰、张波庆、郑旭东、郑忠骏、周卫林

审稿专家(以姓名拼音排序):巴立、蔡文伟、陈大庆、陈伟、陈新国、邓旻、丁国娟、方建江、封秀琴、付卫林、韩芳、何小军、何许伟、贺鹤群、洪玉才、黄诗良、嵇朝晖、金静芬、金文扬、金晓胜、李皖生、李章平、卢中秋、陆远强、骆建军、马岳峰、缪心军、邱贤克、沈伟锋、孙宝云、唐春福、童波、王弋、吴锦鸿、徐海军、徐善祥、郁慧杰、袁轶俊、张军根、张宁、张乾通、张卓一、赵小纲、周文

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

| [1] | 方一安, 马天月, 薛清萍. 着力加强基层医疗卫生服务建设[J]. 中国发展观察, 2023(6): 56-59. DOI:10.3969/j.issn.1673-033X.2023.06.015 |

| [2] | 国家卫生健康委员会. 中国卫生健康统计年鉴-2022[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2022. |

| [3] | Pan C, Pang JJ, Cheng K, et al. Trends and challenges of emergency and acute care in Chinese mainland: 2005-2017[J]. World J Emerg Med, 2021, 12(1): 5-11. DOI:10.5847/wjem.j.1920-8642.2021.01.001 |

| [4] | 周炜, 金文扬, 邵雪华, 等. 浙江省台州和丽水两地基层医疗卫生机构急诊服务能力的现状调查和分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(8): 1032-1035. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.08.025 |

| [5] | 中华医学会急诊医学分会, 中国医师协会急诊医师分会, 中国县级医院急诊联盟, 等. 中国县级医院急诊科建设规范专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(5): 553-559. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.05.003 |

| [6] | 国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 关于开展"优质服务基层行"活动的通知[EB/OL]. (2018-09-21)[2024-07-21]. http://www.nhc.gov.cn/jws/s7882/201809/d77cd05877b84909b0bd0e8b92a3e5f8.shtml. |

| [7] | 国家卫生健康委, 国家中医药局. 关于印发乡镇卫生院服务能力标准(2022版)等3项服务能力标准的通知[EB/OL]. (2022-07-20) [2024-07-21]. http://www.nhc.gov.cn/jws/s7874/202207/03f2e43540384209b67cce25a6cd9ae2.shtml. |

| [8] | 国家卫生健康委办公厅. 关于印发乡镇卫生院服务能力评价指南(2023版)和社区卫生服务中心服务能力评价指南(2023版)的通知[EB/OL]. (2023-12-22)[2024-07-21]. http://www.nhc.gov.cn/jws/s7874/202312/1bb9fa3e993640238dd6118443a616dc.shtml. |

| [9] | 方碧陶. 《浙江省医疗质量"强基提质培优"行动方案(2023—2025年)》印发[J]. 中医药管理杂志, 2023, 31(19): 242. DOI:10.16690/j.cnki.1007-9203.2023.19.023 |

| [10] | 国家卫生健康委, 国家发展改革委, 财政部, 等. 关于推进健康乡村建设的指导意见[EB/OL]. (2024-09-03)[2024-09-06]. http://www.nhc.gov.cn/caiwusi/s7812c/202409/c3c0b77918604f31bc4e77d8cdcbaf8f.shtml. |

| [11] | 景道远, 郑忠骏, 王弋, 等. 浙江省县域医共体成员单位的急诊医疗服务状况调查[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(8): 1036-1040. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.08.026 |

| [12] | 马旭灿, 叶立刚, 王弋, 等. 浙江省县域医共体牵头单位急诊医疗服务状况的调查研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(12): 1522-1525. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.12.022 |

| [13] | 中国县级医院急诊联盟, 中华医学会急诊医学分会, 县域医共体急救体系建设规范专家共识组. 县域医共体急救体系建设规范专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(5): 642-645. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.05.005 |

| [14] | 魏金涛, 张茂. 急诊科建筑布局的现状与展望[J]. 实用医院临床杂志, 2023, 20(3): 18-21. DOI:10.3969/j.issn.1672-6170.2023.03.006 |

| [15] | 李玉秀. 数字化驱动公共服务均等化研究[D]. 北京: 中共中央党校, 2022. DOI: 10.27479/d.cnki.gzgcd.2022.000007. |

| [16] | 侯俊丞, 叶娟, 熊皓宇, 等. 新时代县域医院院前急救能力与信息化建设[J]. 中国农村卫生, 2022, 14(12): 58-60. DOI:10.3969/j.issn.1674-361X.2022.12.020 |

| [17] | 沈伟锋, 吴暄, 马岳峰. 积极探索共同富裕建设背景下乡村急救医疗服务体系的高质量发展路径[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(10): 1303-1306. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.10.001 |

| [18] | 韦霞光, 陈健良, 黄明伟, 等. 基于"云急救"的磐安县县域医共体院前急救一体化建设[J]. 中华急诊医学杂志, 2022, 31(8): 1158-1160. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2022.08.029 |

| [19] | 葛芳民, 李强, 林高兴, 等. 基于5G技术院前-院内急诊医疗服务平台建设的研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(10): 1223-1227. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.10.008 |

| [20] | Tupper JB, Gray CE, Pearson KB, et al. Safety of rural nursing home-to-emergency department transfers: improving communication and patient information sharing across settings[J]. J Healthc Qual, 2015, 37(1): 55-65. DOI:10.1097/01.JHQ.0000460120.68190.15 |

| [21] | Greenhill JA, Walker J, Playford D. Outcomes of Australian rural clinical schools: a decade of success building the rural medical workforce through the education and training continuum[J]. Rural Remote Health, 2015, 15(3): 2991. |

| [22] | 国家卫生健康委, 国家中医药局, 国家疾控局. 关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知[EB/OL]. (2024-06-03)[2024-07-21]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6955477.htm. |

| [23] | 浙江省卫生健康委, 浙江省财政厅. 关于印发浙江省县域医疗卫生服务能力提升工程实施方案的通知[EB/OL]. (2021-03-04)[2024-07-21]. https://wsjkw.zj.gov.cn/art/2021/3/4/art_1229560650_2320323.html. |

| [24] | 张茂, 徐善祥. 复苏中心: 医院高质量发展的有效途径[J]. 协和医学杂志, 2023, 14(3): 449-452. DOI:10.12290/xhyxzz.2023-0102 |

| [25] | Panchal AR, Bartos JA, Cabañas JG, et al. Part 3: adult basic and advanced life support: 2020 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2020, 142(16_suppl_2): S366-S468. DOI:10.1161/CIR.0000000000000916 |

| [26] | Spoelder EJ, Slagt C, Scheffer GJ, et al. Transport of the patient with trauma: a narrative review[J]. Anaesthesia, 2022, 77(11): 1281-1287. DOI:10.1111/anae.15812 |

| [27] | 沈伟锋, 吴暄, 马岳峰. 探索"五环急救链"推进急诊急救体系现代化建设[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(7): 870-873. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.07.004 |

| [28] | 郑琦涵, 岳茂兴, 李瑛. 流动便携式ICU急救车在农村基层突发公共卫生事件中的运用[J]. 中国全科医学, 2010, 13(6): 663-664. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2010.06.042 |

| [29] | 国家卫生健康委. 关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见[EB/OL]. (2023-12-29)[2024-01-10]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6923447.htm. |

| [30] | 庹兵兵, 孙润康, 任宇飞, 等. 急诊医疗环节时间质控平台建设实践[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2023, 20(3): 407-412. DOI:10.3969/j.issn.1672-5166.2023.03.013 |

| [31] | Dainty KN, Yng Ng Y, Pin Pek P, et al. Wolf creek XVII part 4: Amplifying lay-rescuer response[J]. Resusc Plus, 2024, 17: 100547. DOI:10.1016/j.resplu.2023.100547 |

| [32] | 郭君平, 林彤彤, 胡铭, 等. MOOC教学对大学生急救培训的效果研究[J]. 中华急诊医学杂志, 2018, 27(10): 1184-1186. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2018.10.027 |

| [33] | Minna S, Leena H, Tommi K. How to evaluate first aid skills after training: a systematic review[J]. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2022, 30(1): 56. DOI:10.1186/s13049-022-01043-z |

| [34] | 张茂, 徐善祥. 加快高质量推进复苏中心建设[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(4): 452-454. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.04.002 |

| [35] | Reveruzzi B, Buckley L, Sheehan M. First aid training in secondary schools: a comparative study and implementation considerations[J]. J Safety Res, 2020, 75: 32-40. DOI:10.1016/j.jsr.2020.07.002 |

| [36] | Oosterveer TM, Young TK. Primary health care accessibility challenges in remote indigenous communities in Canada's North[J]. Int J Circumpolar Health, 2015, 74: 29576. DOI:10.3402/ijch.v74.29576 |

| [37] | Carson D, Preston R, Hurtig AK. Innovation in rural health services requires local actors and local action[J]. Public Health Rev, 2022, 43: 1604921. DOI:10.3389/phrs.2022.1604921 |

| [38] | 张茂, 李强, 张旻海, 等. 积极拥抱5G时代, 助力急诊学科发展[J]. 中华急诊医学杂志, 2019, 28(10): 1179-1182. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2019.10.001 |

| [39] | 谭敏, 高红霞, 雷诗寒, 等. 我国农村地区医疗急救体系建设思考[J]. 中华医院管理杂志, 2020, 36(7): 580-584. DOI:10.3760/cma.j.cn111325-20191015-01143 |

| [40] | 国家卫生健康委办公厅. 关于印发急诊医学等6个专业医疗质量控制指标(2024年版)的通知[EB/OL]. (2024-05-16) [2024-06-25]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7657/202405/97077a8e0c7a4db68e8e6ad64a3880f0.shtml. |

| [41] | 成人院内心肺复苏质量控制临床实践专家组. 成人院内心肺复苏质量控制临床实践专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2018, 27(8): 850-853. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2018.08.006 |

| [42] | 陈健良, 陈勇, 黄明伟, 等. 磐安县县域医共体急救体系建设和能力提升实践[J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(5): 653-655. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2020.05.008 |

| [43] | 王天兵, 李明, 杜哲, 等. 创伤中心建设中的医疗质量控制[J]. 中华创伤杂志, 2019, 35(3): 212-215. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2019.03.005 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33