急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)是一种因冠状动脉急性阻塞导致的急性心血管疾病,具有发病急骤、病情进展迅速、预后差等特点[1-2]。至2015年底,我国新发AMI患者已达150万,且病死率呈逐年上升趋势,已成为威胁我国居民生命安全的重要疾病之一[3]。经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)是临床救治AMI的有效措施,在改善患者血运情况与心功能方面,具有重要意义[4-6]。相关指南均强调早期救治在整个救治体系中的作用,提出对于发病小于12h进行PCI的STEMI患者首次医疗接触至球囊扩张时间(first medical contact to balloon,FMC-to-B)应≤90 min[7]。但研究[8-10]发现,AMI急救过程中,存在急诊救护流程缺乏有序性,人员分工不明确等问题。关键节点控制是一种预见性救护方式,主要强调对疾病发展、治疗过程中可能出现的风险进行预测评估,通过一系列预防性举措有效降低不良事件的发生,促进患者康复[11],该模式在预防深静脉血栓形成、术后疼痛管理方面显示出了明显优势[12-13]。本研究使用医疗失效模式与效应分析法(healthcare failure mode and effect analysis,HFMEA)为理论框架,其是美国健康照护组织评鉴联合委员会支持并推荐在医疗界使用的风险分析评估方法,是一种适合监督高风险护理流程,找出并改正危险因子,防范错误于未然的前瞻性、预见式风险管理方法[14]。针对AMI临床救治中关键节点进行优化完善,并应用于临床,探讨关键节点控制救护流程在AMI患者救治中的应用效果,以期为提高AMI急诊救治质量提供参考。

1 构建心肌梗死患者关键节点控制救护流程 1.1 组建管理团队急性心肌梗死患者的救治涉及院前急救中心、急诊科、胸痛介入治疗中心、重症监护室等主要部门。2020年10月,在分管急诊医疗质量院长的领导下,成立院内急救管理专家组,共10名成员, 包括急诊医学科科主任1名、急诊医学科科护士长1名、院前急救中心、急诊监护室、急诊抢救室、介入导管室护士长各1名,医生、护士各1名组建本研究管理团队。医生护士的准入标准:①硕士及以上学历;②中级及以上职称;③从事医疗/护理工作时间7年以上。团队成员自愿参与本研究。

1.2 构建关键节点控制救护流程 1.2.1 失效因素分析确定关键节点各部门护士长、医生、护士基于实际临床工作,经过文献检索、问卷调查及专家会议法收集急救流程中关键薄弱环节并进行分析,发现存在问题,研究制订干预策略。管理团队将急性心肌梗死患者急救流程中可能出现风险的关键节点分为首次医疗接触环节、会诊环节、确诊患者病情是否符合PCI标准、与家属进行沟通决定是否接受PCI治疗、启动PCI治疗环节、PCI术前及术后转运、术后早期康复等7个环节,18个节点。团队成员依照HFMEA的评分标准,计算出每项潜在失效模式的风险优先指数(risk priority number,RPN),RPN=S × O × D,S即影响严重性,O即失效模式出现的频率,D即探测失效水平,S、O、D的等级分均为1~10分[15-16]。RPN越高说明风险性越大,当均分大于125分时说明该环节为高风险点,需要优先制订、开展针对性改进措施[16-17]。经评估,高风险点有7个,见表 1。

| 高风险点 | 失效模式 | 失效原因 | 改进措施 | 流程优化前风险分析 | 流程优化后RPN | |||

| S | O | D | RPN | |||||

| 首次医疗接触环节 | 不能完善AMI相关检查 | 救护车上仅有心电图,无法进行心肌酶标志物和超声检查。 | 救护车配备专用设备,POCT检测仪、移动超声、ECMO等,为院前确诊及治疗提供硬件设施。 | 4.20 | 8.10 | 6.60 | 271.78 | 100.22 |

| 会诊环节 | 各项检查结果无法提前传输至院内 | 出诊医生与院内仅能通过电话联络,沟通患者病情的途径单一 | 配备搭载5G的多终端连接信息系统,实时传输高清影像 | 4.80 | 7.40 | 6.10 | 171.53 | 89.13 |

| 综合诊断患者病情是否符合PCI标准 | 不能请二级医师会诊 | 患者只能等到转运至抢救室方可完善检查明确诊断 | ①组建多学科团队,通过5G远程会诊平台实时会诊,院前确诊②制定STEMI院前诊断流程。 | 4.20 | 8.80 | 5.60 | 206.98 | 92.31 |

| 与家属进行沟通决定是否接受PCI治疗 | ①谈话时间节点滞后②患者及家属不了解AMI相关知识 | ①缺少PCI标准化术前谈话方案,谈话在入院后进行,谈话时间点延迟,签署知情同意书总时长延长。②因知识水平、经济状况等因素,患者和(或)家属配合度差 | ①优化术前谈话流程,将谈话节点由院内提至院前。②制定PCI标准化术前沟通单,依据沟通单内容进行。③制作视频宣教短片,通过动画更直观的了解相关知识,缩短知情同意时间。 | 4.70 | 7.60 | 5.80 | 207.18 | 81.23 |

| 启动PCI治疗环节 | ①导管室反应时间长 | 1.协调导管室房间及人员占用时间 | 预留绿色通道导管室,导管室人员排备班,可随时手术 | 4.60 | 7.80 | 5.30 | 190.16 | 84.56 |

| PCI术前及术后转运环节 | ①没有专用转运通道②转运时仪器设备繁琐 | 院内缺少专用转运通道,通过平车等工具从抢救车转运至导管室,转运途中受到人流量、转运通道等因素的影响,容易导致转运时间较长 | ①急救中心设绿色专用转运通道,专用电梯直达导管室。②引进并开展新技术穿戴式无线心电监测,通过带有蓝牙功能的电极片,进行心电图检查及心电监护,减少患者院前院内转运时,整理导联线时间 | 4.40 | 7.90 | 6.50 | 225.94 | 96.47 |

| 术后早期康复 | 开展早期康复时间较晚 | 病房内缺少专业康复治疗人才 | 与康复科合作,专业康复师指导早期康复 | 3.9 | 7.6 | 6.1 | 180.80 | 88.25 |

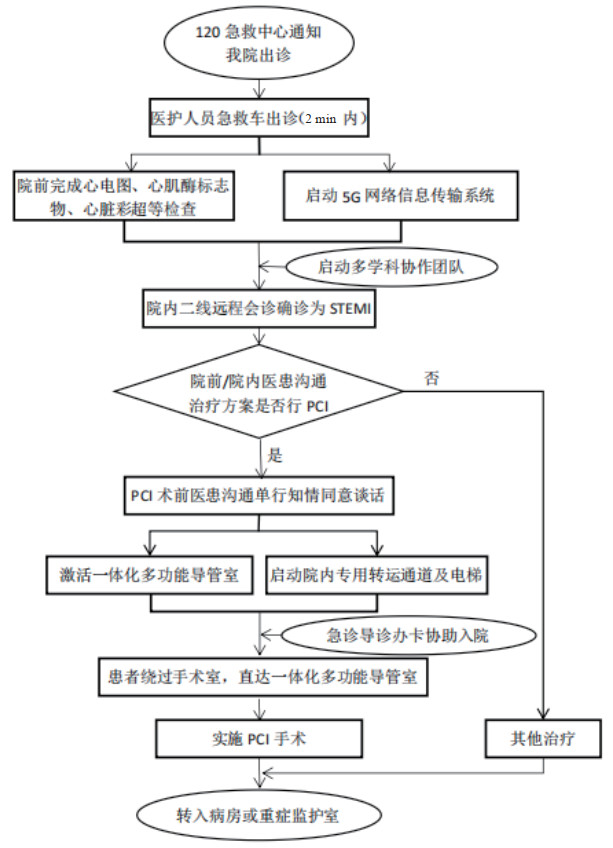

管理团队根据失效模式分析制定改进措施,初步构建急性心肌梗死患者关键节点控制救护模式,并对初步构建的救护模式进行2轮德尔菲专家咨询,咨询专家包括3所三级甲等医院的10名重症医学科专家及护理专家,其中博士3名,硕士7名;高级职称3名、副高级职称3名、中级职称4名。流程优化的重点内容包括救护车内完善AMI检查设备及5G多终端连接信息系统、急救中心设绿色专用转运电梯直达导管室、组建AMI快速反应团队、制定SOP形式的STEMI救护流程等。失效模式分析及改进措施见表 1,优化后形成心肌梗死患者关键节点控制救护流程见图 1。

|

| 图 1 优化后心肌梗死患者关键节点控制救护流程 Fig 1 Optimized critical control point rescue mode for patients with acute myocardial infarction |

|

|

关键节点控制救护模式于2021年11月应用于临床,选取2021年11月至2022年12月在郑州市某三甲医院急诊科收治的144例AMI患者作为实验组。选取关键节点控制救护模式应用之前,2020年10月至2021年10月在本科收治的122例AMI患者作为对照组。纳入标准:①临床检查符合AMI的诊断标准[18];②首次发病,并接受急诊PCI术;③发病至入院时间为≤6 h;④心功能Killip分级为Ⅰ~Ⅱ级;⑤患者及其家属自愿参与,均签署知情同意书。排除标准:①合并心源性休克、恶性心律失常、充血性心力衰竭等严重并发症患者;②合并恶性肿瘤等严重疾病患者;③合并精神疾病或认知障碍患者。本研究已获得医院伦理委员会批准,编号:(2022)伦审新技术(48)号。

1.3.2 资料收集与质量控制优化流程实施前,团队通过线上授课、情景模拟等方式对院前中心、抢救室、导管介入室等医护人员进行分批培训,内容包括AMI相关专业知识、优化后流程解读、优化流程实施细则等。培训结束后通过理论及情景模拟考核方式检查培训效果。此外,成立质量控制小组,负责监督流程实施情况,及时总结反馈并改进。关键节点控制救护模式应用之前数据由两名调查员同时从院前120调度系统及病历里提取,收集患者基本资料、打急救电话时间、实验室检查、PCI资料及心脏彩超结果等。必要时舍弃数据记录不准确样本,以保证数据质量。关键节点控制救护模式应用后,由调查员根据患者情况实时填写。

1.4 评价指标① 流程优化后RPN。②各环节时间:记录患者FMC-to-B时间、FMC至确诊AMI时间、门诊-首次球囊扩张(door-to-balloon time,D2B)时间、心肌损伤标志物结果时间、心电图报告时间和住院时间。③心功能:采用彩色多普勒超声诊断仪(ACUSON S2000型,西门子公司,美国)检测患者左心室射血分数(left ventricular ejection fraction,LVEF)、左心室舒张末期内径(left ventricular end diastolic dimension,LVDd)。取患者静脉血3 mL,3 000 r/min离心10min后低温保藏待测;采用全自动生化分析仪(BS-280型,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司,深圳)检测肌钙蛋白水平。④病死率及并发症评估:记录患者术后30 d内的病死率和住院期间的并发症发生情况,包括:低血压、恶性心律失常、心力衰竭等。⑤患者及家属对护理质量满意度。采用自制的护理质量满意度调查问卷进行调查,包括服务态度、业务水平、健康教育、护理及时性及护患沟通5个维度,各维度从“非常不满意”“不满意”“一般”“满意”“非常满意”赋以0~4分,总分值越高,满意度越高。

1.5 统计学方法采用SPSS20.0统计软件对数据进行分析。计量资料以均数±标准差表示,两组间比较行独立样本t检验,同组首次报告与抢救后比较,行配对样本t检验;计数资料以频数或百分率(%)表示,行χ2检验或Fisher确切概率检验,等级资料行秩和检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 一般资料纳入本研究的患者或患者家属均对本研究知情同意。两组患者一般临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表 2。两组患者急诊治疗各环节用时比较,见表 3;两组患者心功能情况比较,见表 3;两组患者病死率与并发症发生率比较,见表 4。

| 项目 | 实验组(n=144) | 对照组(n=122) | t /χ2值 | P值 |

| 性别(n, %) | ||||

| 男 | 89(61.81) | 78(63.93) | 0.215 | 0.643 |

| 女 | 55(38.19) | 44(36.07) | ||

| 年龄(岁, x±s) | 68.29±8.64 | 66.53±9.47 | 0.736 | 0.463 |

| BMI(kg/m2, x±s) | 23.61±2.27 | 23.79±2.04 | 0.455 | 0.650 |

| 发病至首次医疗接触时间(h, x±s) | 2.62±0.96 | 2.57±1.01 | 0.274 | 0.785 |

| 梗死位置(n, %) | ||||

| 前壁 | 48(33.33) | 41(33.61) | 0.464 | 0.927 |

| 下壁 | 33(22.92) | 25(20.49) | ||

| 正后壁 | 25(17.36) | 20(16.39) | ||

| 前间壁 | 38(26.39) | 36(29.51) | ||

| 心功能分级(n, %) | ||||

| Ⅰ级 | 89(61.81) | 79(64.75) | 0.241 | 0.623 |

| Ⅱ级 | 55(38.19) | 43(35.25) | ||

| 基础疾病 | ||||

| 糖尿病 | 73(50.69) | 62(50.82) | 0.158 | 0.691 |

| 高血压 | 58(40.28) | 48(39.34) | 0.184 | 0.668 |

| 吸烟史(n, %) | 71(49.31) | 55(45.08) | 0.303 | 0.582 |

| 饮酒史(n, %) | 56(38.89) | 37(30.38) | 0.316 | 0.574 |

| 组别 | FMC to B(min) | D2B时间(min) | FMC至确诊AMI时间(min) | 心肌损伤标志物结果时间(min) | 心电图报告时间(min) | 住院天数(d) |

| 实验组 | 56.2±4.23 | 28.63±15.71 | 30.69±5.21 | 19.26±2.17 | 5.14±1.89 | 6.14±1.27 |

| 对照组 | 81.9±6.54 | 49.79±13.84 | 47.3±5.68 | 28.38±3.79 | 5.82±2.01 | 7.25±2.18 |

| t值 | 12.14 | 4.861 | 6.45 | 3.582 | 1.879 | 2.994 |

| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | <0.001 |

| 组别 | LVEF(%) | LVDd(mm) | 心肌钙蛋白(ng/mL) | |

| 首次报告 | 抢救后 | |||

| 实验组 | 60.81±4.89 | 42.96±4.58 | 3.14±1.01 | 0.19±0.05a |

| 对照组 | 58.68±3.18 | 45.24±4.65 | 3.08±0.97 | 0.22±0.07a |

| t值 | 2.887 | 2.672 | 0.329 | 2.607 |

| P值 | 0.005 | 0.009 | 0.743 | 0.010 |

| 注:与同组首次报告比较,aP<0.05 | ||||

实验组低血压、恶性心律失常发生率均低于对照组(P<0.05);两组患者的心力衰竭和术后30d内病死率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 5。两组护理满意度比较见表 6。

| 组别 | 低血压 | 恶性心律失常 | 心力衰竭 | 术后30d内死亡 |

| 实验组 | 24(16.67) | 14(9.72) | 4(5.79) | 3(2.08) |

| 对照组 | 30(24.60) | 19(15.57) | 5(4.10) | 4(3.28) |

| χ2值 | 4.249 | 4.361 | — | — |

| P值 | 0.039 | 0.031 | 0.723a | 0.697a |

| 注:a行Fisher确切概率检验 | ||||

| 组别 | 服务态度 | 业务水平 | 健康教育 | 护理及时性 | 护患沟通 |

| 实验组 | 17.34±1.25 | 17.36±1.36 | 16.33±2.15 | 17.75±0.76 | 16.79±1.83 |

| 对照组 | 13.56±1.68 | 15.86±2.21 | 11.85±2.57 | 14.32±3.25 | 12.25±2.05 |

| 统计值 | 14.043 | 4.510 | 10.382 | 8.079 | 12.815 |

| P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |

本研究通过HFMEA计算RPN、定位关键环节、制定干预方案,优化了救护流程。优化后的RPN评分明显低于优化前,且差异有统计学意义(P<0.05),使各个关键节点的效率都得到有效提高。从表 1还观察到会诊环节的严重程度评分高于首次医疗接触、启动PCI治疗等环节,分析原因是使用HFMEA中法,进行RPN评分都是主观判断,在临床的工作中,二级医师需根据综合检查结果以预测患者预后、做出正确临床决策,判断是否符合PCI标准,因此尽早获取患者检查结果就显得尤为重要。为降低团队成员的主观偏倚,除团队设置纳入标准以保证成员专业性外,还要制定出客观的RPN评分标准,将S、O、D的分值进行可操作性的定义。

实验组FMC to B时间、D2B时间、心肌损伤标志物结果时间、心电图报告时间和住院时间均短于对照组;关键节点控制救护模式可缩短AMI患者的急诊救治时间和住院时间。程凤丽[19]研究显示实施关键环节控制护理,能显著提高AMI患者的急诊救治有效率。急救时间是影响急救效果的关键因素[20],护理流程更规范、护士分工更明确,可保证多项急救工作同时进行,大大提高了急救效率,患者术后恢复情况更好[21]。本研究针对PCI术前关键节点的控制管理,通过配置抢救车设备、院前完善相关检查,搭载5G网络,采用U-Link即时获取图像技术与超声设备连接,iSync多路影音同步直播技术,提供高保真、高实时的超声影像采集与传输,现场画面、语音严格同步,有效缩短启动PCI时间。常规心电监护仪导联线多且易缠绕,操作时需花费时间充分理顺导联线,不利于护士快速操作。应用穿戴式无线心电装置,可简化操作步骤,转运期间无需更换导联线,进一步缩短再灌注时间,有利于AMI患者的临床救治。

术后实验组LVEF水平高于对照组,LVDd、肌钙蛋白水平低于对照组,说明有利于AMI患者心功能恢复。降低AMI患者PCI术后不良心血管事件的发生风险,是改善患者预后、提高生活质量的关键。研究结果显示,实验组低血压、恶性心律失常发生率均低于对照组,提示关键节点控制护理模式可降低AMI患者降低住院期间的并发症发生风险。原因是AMI导致组织灌注不足,心功能恶化,不良心血管事件增加。研究显示随着就医延迟时间缩短,其再灌注治疗后心血管不良事件发生率明显下降。关键节点控制救护模式缩短了患者再灌注时间,因此降低了患者低血压、恶性心律失常的发生率,同时,通过与康复科协作,专业指导PCI术后患者的早期康复,也促进心脏功能恢复,具有一定的临床意义。

实验组患者家属对服务态度、业务水平、健康教育、护理及时性以及护患沟通的满意度更高。关键节点控制救护模式能合理安排各救治环节,工作衔接更连贯,且动画演示式健康教育更加直观,同时护士更注重关怀患者及家属情感体验,对医院的信任度更高,因此可以有效提高患者家属满意度。

优化后的关键节点控制救护模式可缩短AMI患者的救治时间和住院时间,改善患者心功能,降低住院期间并发症发生风险。但本研究局限性为单中心研究、纳入样本量较小、对病死率的随访时间较短、缺少出院后长期随访,后续研究希望开展多中心调查、扩大样本量、进行长期随访,以期构建国内规范化的急性心肌梗死患者救护模式。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 郭津津:研究设计、统计学分析、论文撰写和修改;秦历杰、臧舒婷:研究设计、论文审阅及修改;张娟、曹栋:数据收集及整理

| [1] | Dauerman HL, Ibanez B. The edge of time in acute myocardial infarction[J]. J Am Coll Cardiol, 2021, 77(15): 1871-1874. DOI:10.1016/j.jacc.2021.03.003 |

| [2] | 《中国心血管健康与疾病报告》编写组. 《中国心血管健康与疾病报告2019》节选: 高血压部分[J]. 中华高血压杂志, 2021, 29(3): 203-214. DOI:10.16439/j.issn.1673-7245.2021.03.002 |

| [3] | 刘阳, 万霞. 天津市2007—2015年急性心肌梗死死亡发病比变化趋势分析[J]. 中华流行病学杂志, 2018, 39(4): 510-513. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.04.025 |

| [4] | Saito Y, Kobayashi Y. Percutaneous coronary intervention strategies in patients with acute myocardial infarction and multivessel disease: Completeness, timing, lesion assessment, and patient status[J]. J Cardiol, 2019, 74(2): 95-101. DOI:10.1016/j.jjcc.2019.04.001 |

| [5] | 刘黎洁, 黄玲芳, 张亚静, 等. 磷酸肌酸钠对经皮冠状动脉介入术中慢/无复流急性ST段抬高型心肌梗死患者心肌及左心室功能影响研究[J]. 创伤与急危重病医学, 2021, 9(6) 441-445, 451. DOI:10.16048/j.issn.2095-5561.2021.06.08 |

| [6] | Vijayvergiya R, Kasinadhuni G, Vemuri KS, et al. Percutaneous coronary revascularization in patients with single coronary artery[J]. Cardiovasc Revasc Med, 2021, 29: 32-37. DOI:10.1016/j.carrev.2020.08.015 |

| [7] | O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines[J]. Circulation, 2013, 127(4): e362-e425. DOI:10.1161/CIR.0b013e3182742cf6 |

| [8] | Hou YY, Zhang DD, Zhu JF, et al. Short report: depression and anxiety symptoms as predictors of adverse cardiovascular events in Chinese patients after percutaneous coronary intervention[J]. Psychol Health Med, 2021, 26(9): 1126-1133. DOI:10.1080/13548506.2020.1837388 |

| [9] | Zhang T, Qi XX. Greater nursing role for enhanced post-percutaneous coronary intervention management[J]. Int J Gen Med, 2021, 14: 7115-7120. DOI:10.2147/IJGM.S337385 |

| [10] | Xia W, Yang N, Li YM. Analysis of risk factors for adverse cardiovascular events in elderly patients with acute myocardial infarction and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)[J]. Med Sci Monit, 2020, 26: e922913. DOI:10.12659/MSM.922913 |

| [11] | 刘明粉, 樊慧丽, 高晨. 基于关键节点控制的综合干预对急性胰腺炎患者的影响[J]. 护理实践与研究, 2022, 19(10): 1493-1496. |

| [12] | 周鹏飞, 董璐. 阶梯式超前护理模式在卧床老年住院患者深静脉血栓形成预防中的效果[J]. 血栓与止血学, 2021, 27(4): 692-693. DOI:10.3969/j.issn.1009-6213.2021.04.066 |

| [13] | 吴美治, 陈露蓉, 洪雅容, 等. 基于超前理念的便秘多元素防治护理在混合痔术后便秘患者中的应用[J]. 国际护理学杂志, 2022, 41(7): 1326-1329. DOI:10.3760/cma.j.cn221370-20201201-00342 |

| [14] | 田凤美, 张笑燕, 陆亚琼, 等. 糖尿病住院患者高血糖管理流程的优化及效果评价[J]. 中华护理杂志, 2018, 53(3): 305-309. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2018.03.011 |

| [15] | Sorrentino P. Use of failure mode and effects analysis to improve emergency department handoff processes[J]. Clin Nurse Spec, 2016, 30(1): 28-37. DOI:10.1097/NUR.0000000000000169 |

| [16] | 蒋谷芬, 彭丽丽. 应用医疗失效模式与效应分析预防住院老年患者跌倒[J]. 中华护理杂志, 2011, 46(3): 273-274. DOI:10.3761/j.issn.0254-1769.2011.03.020 |

| [17] | 张娟, 黄蓓蓓, 余天浩, 等. 基于医疗失效模式与效应分析模型的急性缺血性脑卒中患者院内急救流程优化[J]. 护理学报, 2020, 27(4): 16-20. DOI:10.16460/j.issn1008-9969.2020.04.016 |

| [18] | Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Third universal definition of myocardial infarction[J]. J Am Coll Cardiol, 2012, 60(16): 1581-1598. DOI:10.1016/j.jacc.2012.08.001 |

| [19] | 程凤丽. 关键环节超前护理在急性心梗急诊PCI联合保护性临时起搏器安置术患者中的应用[J]. 国际护理学杂志, 2018, 37(2): 219-221. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4351.2018.02.024 |

| [20] | Ge X, Wu HY, Zang Z, et al. Application of checklist-based nursing care process in patients undergoing intervention for coronary chronic total occlusions: a quasi-randomized study[J]. BMC Cardiovasc Disord, 2023, 23(1): 591. DOI:10.1186/s12872-023-03627-8 |

| [21] | 马莉, 李明雪, 马雪倩, 等. 急诊科体外心肺复苏术快速反应医护团队的建立和实施效果[J]. 中华急诊医学杂志, 2023, 32(11): 1564-1568. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2023.11.028 |

2024, Vol. 33

2024, Vol. 33